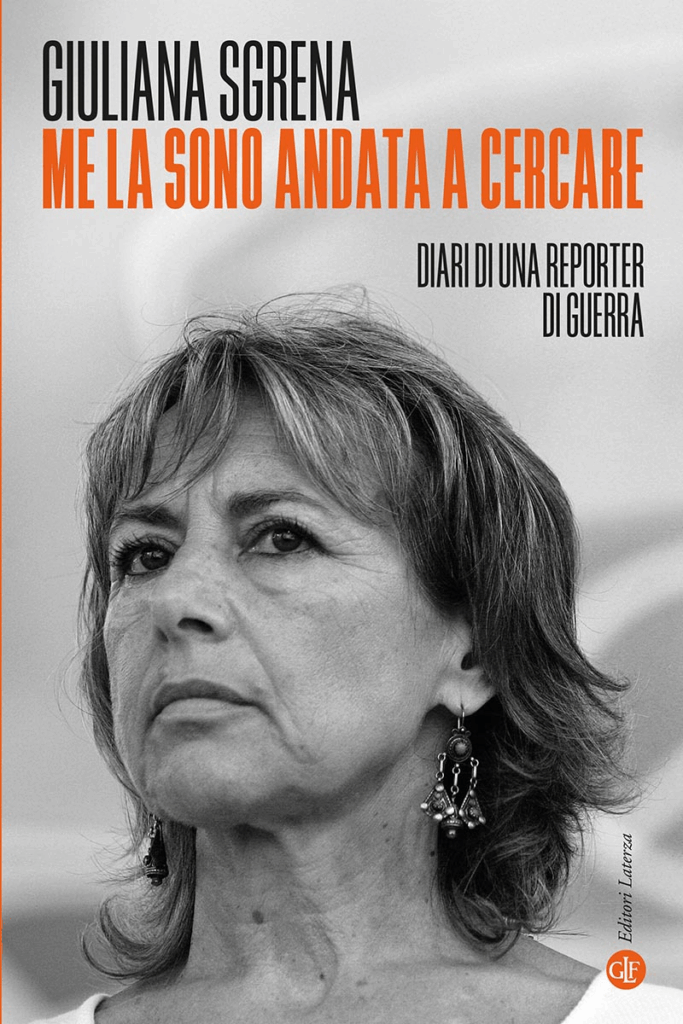

Giuliana Sgrena: «La morte dell’informazione è a Gaza»

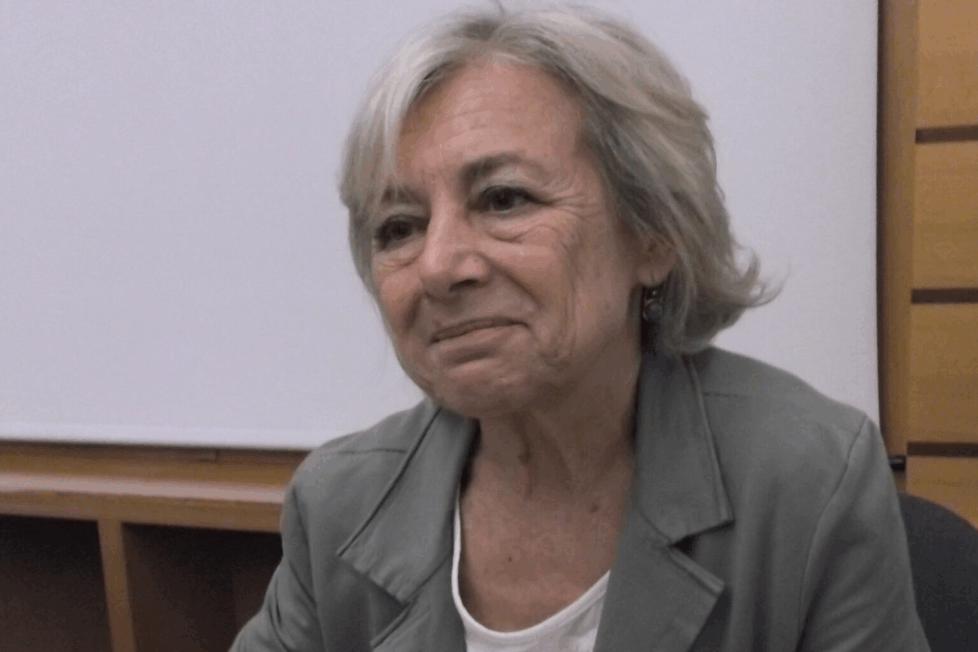

La giornalista piemontese, inviata di guerra e corrispondente per RaiNews24, commenta la situazione geopolitica internazionale e lo stato dell'informazione globale. L'articolo di Ernesto Milanesi uscito su Vez News, partner di Heraldo.