6 agosto 1945: l’alba del terrore nucleare

80 anni fa, oggi, il mondo scoprì ad Hiroshima di poter distruggere sé stesso. E oggi la minaccia nucleare non è mai stata così vicina.

80 anni fa, oggi, il mondo scoprì ad Hiroshima di poter distruggere sé stesso. E oggi la minaccia nucleare non è mai stata così vicina.

Alle 8.15 del mattino, in un cielo limpido sopra la città giapponese di Hiroshima, un aereo americano – il bombardiere Enola Gay – aprì il portellone. Ne uscì un ordigno che, nel giro di pochi secondi, avrebbe riscritto la storia dell’umanità. Era la prima bomba atomica mai usata in un conflitto, un’arma pensata per infliggere non solo la sconfitta militare, ma l’annientamento totale. Il bersaglio era una città viva, affollata, piena di bambini, anziani, lavoratori, studenti. La bomba, battezzata Little Boy, scoppiò a 600 metri di altezza con una potenza devastante, generando un’onda d’urto e una temperatura tali da incenerire tutto ciò che si trovava nel raggio di oltre due chilometri. In pochi istanti, decine di migliaia di vite furono spazzate via: corpi evaporati, edifici polverizzati, il tempo stesso sospeso.

Ma la morte non si fermò lì. Nei giorni e nelle settimane successive, il nemico invisibile – le radiazioni – continuò a colpire, a bruciare corpi dall’interno, a condannare lentamente chi aveva avuto la “sfortuna” di sopravvivere all’impatto iniziale. Migliaia di persone, arrivate in città per aiutare i feriti, finirono a loro volta straziate dalle conseguenze dell’esposizione. Era l’inizio di una nuova era: quella in cui l’uomo, per la prima volta, si dimostrava capace di cancellare intere città con un solo gesto. Un gesto che si ripeté tre giorni dopo, a Nagasaki, e che portò il Giappone alla resa il 12 agosto. Ma l’umanità, da quel giorno, non è mai più stata la stessa.

Quelle due bombe sganciate sul Giappone nel 1945 hanno rappresentato il più atroce crimine di guerra mai compiuto. Un orrore così grande da essere considerato, paradossalmente, un deterrente. Per otto decenni, l’umanità ha convissuto con l’idea che l’arma atomica fosse “troppo” persino per essere usata. E così, da Hiroshima e Nagasaki in poi, non ci sono più stati impieghi bellici del nucleare. Ma sarebbe sbagliato parlare di pace. Quello che è venuto dopo è stato un equilibrio basato sul terrore: una corsa agli armamenti che ha trasformato il mondo in una polveriera.

Durante la Guerra Fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica hanno riempito i rispettivi arsenali di testate nucleari, pronte a essere lanciate in qualsiasi momento. Al loro seguito sono arrivati altri Paesi: Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele, Corea del Nord. Gli arsenali nucleari sono cresciuti fino a raggiungere numeri da incubo: decine di migliaia di ordigni. E sebbene alcuni trattati abbiano provato a ridurre queste scorte – come quelli firmati sotto la presidenza Obama con una Russia allora più collaborativa – il numero rimane comunque spaventosamente alto. Anche perché basterebbero poche decine di bombe per spazzare via la vita umana da gran parte del pianeta. Eppure, migliaia sono ancora lì, pronte.

Quello che più inquieta, oggi, è che la minaccia nucleare non è più un ricordo del passato o una suggestione da Guerra Fredda. È un pericolo attuale, concreto, quotidiano. Basta accendere un telegiornale: in Ucraina, la Russia brandisce l’atomica come arma psicologica; in Medio Oriente, la crisi tra Israele e Iran – entrambi con capacità nucleari – può ri-esplodere in qualsiasi momento. Di recente si è tornati a parlare di minaccia nucleare anche nell’eterno conflitto fra India e Pakistan. Il solo fatto che si parli pubblicamente della possibilità di un conflitto nucleare dimostra quanto poco abbiamo imparato dalla storia. Hiroshima è lontana solo geograficamente. Non lo è mai stata così poco, invece, dal punto di vista politico e morale.

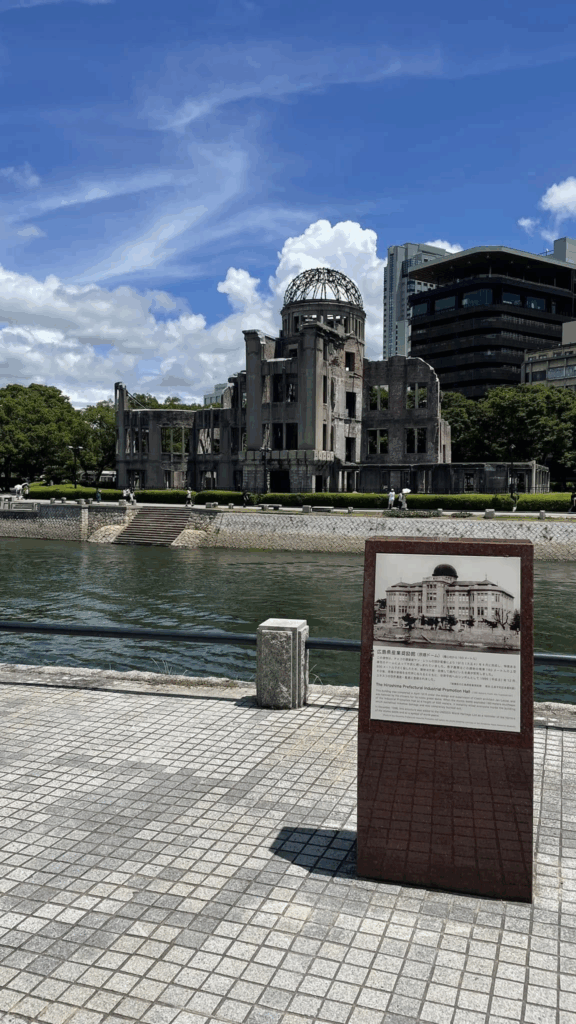

Eppure, tra le rovine del passato, qualcuno ha scelto la memoria. Hiroshima non ha chiesto vendetta. Non ha costruito muri. Ha costruito un parco. Il Parco della Pace sorge nel punto in cui la città è stata colpita più duramente. È un luogo di silenzio, di raccoglimento, ma anche di denuncia. Al suo centro brucia una fiamma, accesa da decenni, che si spegnerà solo quando sul pianeta non esisteranno più armi nucleari. Accanto, il Museo della Pace racconta l’indicibile. Racconta quel giorno, minuto per minuto. Mostra le immagini, le testimonianze, gli oggetti bruciati, i vestiti delle vittime, le lettere scritte con mani tremanti da chi sapeva di non avere scampo.

Entrare in quel museo non è una visita: è un passaggio di coscienza. È un’esperienza dura, crudele, ma necessaria. Non si esce come si è entrati. E non è questo, forse, l’obiettivo della memoria? Ricordare non solo per rendere omaggio, ma per trasformare lo sguardo di chi resta. E trasformare, se possibile, il corso degli eventi futuri.

Quel messaggio – “mai più” – non è retorico. È un grido. Un invito. Un disperato tentativo di fermare l’orologio prima che torni a segnare le 8.15.

Oggi Hiroshima è una città moderna, con oltre un milione di abitanti. È rinata dalle proprie ceneri, letteralmente. Dove c’era il nulla, sono sorti quartieri, scuole, grattacieli. Ma il cuore di Hiroshima è rimasto lì, nella zona del Parco, come una ferita aperta ma dignitosa. È un luogo dove il tempo sembra scorrere in modo diverso. C’è un senso di silenzio che non è assenza di rumore, ma presenza di consapevolezza. Anche i più giovani, quelli nati molti decenni dopo il 1945, sembrano portare dentro di sé una sorta di eredità spirituale. Come se l’ombra di quel fungo atomico fosse ancora visibile nei loro occhi, nei loro gesti, nelle loro parole.

È questo, forse, il più grande contrasto con il resto del mondo: altrove, si dimentica in fretta. A Hiroshima, invece, si ricorda. Si ricorda con rispetto, con sobrietà, con dignità. E con una forza che dovrebbe far tremare ogni politico, ogni militare, ogni cittadino che ancora oggi considera l’arma nucleare una soluzione anche solo vagamente praticabile.

Hiroshima è il simbolo vivente di ciò che accade quando l’uomo smette di riconoscere nell’altro un essere umano. È una città che, proprio per questo, ci chiede ogni giorno di restare umani. Prima che sia troppo tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA