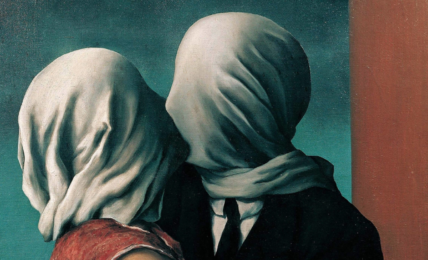

La crisi di un’Europa priva di identità

L’Europa, un tempo simbolo di cultura e diritti, appare oggi debole e frammentata, schiacciata dal vassallaggio agli Stati Uniti e da un’unità monetaria che ha amplificato squilibri economici e austerità. L’euro, invece di unire, ha alimentato divisioni e il ritorno di nazionalismi.