Nel greggio fino al collo

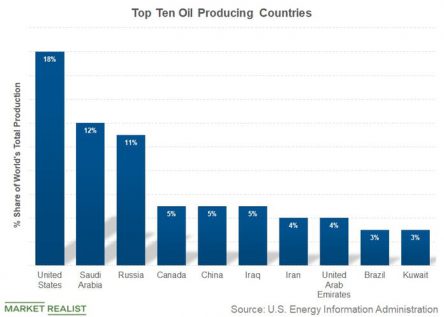

Le borse mondiali accusano il colpo, in una combinazione di incertezza per il virus e i giochi di potere dei produttori petroliferi. La Russia di Putin, l'OPEC, gli Stati Uniti di Trump. E in mezzo a tutto questo, come sempre, un'Europa alla ricerca della propria identità.