Il Giorno della nostra Memoria

Le storie dei veronesi di Montorio che hanno conosciuto da vicino l'orrore dell'Olocausto.

Le storie dei veronesi di Montorio che hanno conosciuto da vicino l'orrore dell'Olocausto.

Il Giorno della Memoria è dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali, ma anche dei Giusti che hanno perso la vita nascondendo i perseguitati e di tutti i deportati per motivi politici. Il 27 gennaio 1945 è, infatti, la data in cui l’esercito russo entrò nei lager nazisti di Auschwitz-Birkenau e divennero evidenti i crimini perpetrati sui prigionieri. Le ricognizioni aeree degli Alleati avevano già riportato sospetti terribili, strane costruzioni con troppi camini sempre accesi, fosse comuni, condizioni fisiche inumane. Da quel giorno, le testimonianze e le ricerche svelarono al mondo la vera portata dell’orrore, dai piani di Eichmann per la Endlösung, la soluzione finale della questione ebraica, ai maniacali dettagli organizzativi e logistici di Göhring o gli impensabili esperimenti di Mengele su cavie umane, principalmente disabili e zingari.

Siamo naturalmente portati a considerare quanto accadeva in Polonia e Germania come fatti lontani, che non ci toccano da vicino. Per ovvie ragioni, dopo la guerra, i molti campi di deportazione o detenzione presenti in Italia “sparirono” dalle mappe: la gente voleva solo dimenticare, c’erano gli americani, la cioccolata, le sigarette. Ognuno piangeva i propri morti e il peso di essere sopravvissuti imponeva di tornare subito a vivere, ad essere felici. Con il tempo, però, sono tornate ad affiorare le domande, la volontà di conoscere, di capire; è tornata la paura che possa accadere di nuovo, che dimenticare renda complici. È tornata la Memoria, come scudo di protezione.

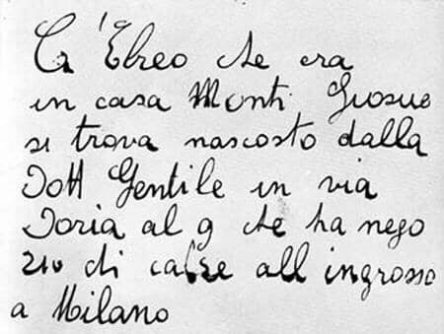

Sappiamo tutti cosa succedeva a Verona, in quegli anni, in quali palazzi si torturassero i prigionieri, le date dei comizi e dei processi, delle fucilazioni. Poco si sapeva, però, sulle deportazioni, finché tre veronesi, Cristian Albrigi, Gabriele Alloro e Roberto Rubele, si son messi a fare ricerche specifiche nella zona tra Montorio e Ferrazze, dove il 26 aprile 1945, poche ore prima dell’arrivo degli Alleati, un commando tedesco uccise per sfizio di rappresaglia oltre 50 persone, per lo più civili innocenti. Il loro lavoro certosino e le testimonianze dei paesani hanno portato all’identificazione di un campo di concentramento proprio in località Colombara, da cui sono passati uomini, donne e bambini destinati ai lager. Giovedì scorso è stata posta una targa sulla ciclabile di Via da Legnago, all’altezza della stradina che porta alla contrada montoriese, a memoria dei fatti accaduti, a dimostrazione di quanto l’orrore sia sempre stato tanto vicino. Erano presenti i reduci ma anche tanti ragazzi delle scuole, affascinati dai racconti e attenti agli ammonimenti dei rappresentati dei Figli della Shoah e dell’Istituto per la Resistenza. Guardando gli occhi sgranati dei ragazzi, è chiaro che la memoria resta viva solo passando da una generazione all’altra, che anche i dettagli minori, le vite semplici, i momenti banali vanno preservati e trasferiti.

Montorio è un paesino incastrato tra colline e risorgive, all’ombra del castello scaligero, dove si vive bene e a lungo. Le epigrafi segnano spesso numeri vicini al 100 e raramente sotto gli 80 anni. La gente è semplice, ci si saluta tutti e ai vecchi piace chiacchierare. Raccontano la loro Storia, quella che hanno vissuto, non quella che si trova sui libri, loro che a scuola non ci sono nemmeno andati. Li trovi al “bar de le cóe mòle” e basta fare un paio di domande vere; di quelle che ti guardano fisso negli occhi e sono già in un’altra dimensione, in cui il naso era meno grosso e le palpebre non così pesanti. Vi racconto le piccole storie dei miei compaesani, di un mondo a parte, dove ancora si “va a Verona” per indicare il centro città.

«Mio papà lavorava in fabbrica. Un giorno con i colleghi parlava dell’orario pesante e qualcuno riportò la cosa. Lo vennero a prendere di sera, stavamo mangiando; dicevano che faceva politica. Mia mamma ogni giorno andava a Forte San Leonardo a chiedere notizie, dicendo che ce lo restituissero, che era una brava persona. È tornato dopo tanto tempo e io non l’ho neanche riconosciuto: era magro, storto. Non ha parlato per anni, anche se fisicamente stava bene. Faceva cenni con la testa, guardava lontano.»

«Ti racconto del Piero, che è scappato dal campo, mi pare in Alto Adige. Adesso non c’è più ma è una storia bella, cioè speta, no bela, ma almanco la finise ben! Verso la fine della guerra, i tedeschi cercavano di liberarsi in fretta dei prigionieri e dov’era lui gli davano delle gran legnate in testa sul ciglio della fossa e dopo buttavano calce e coprivano tutto. Lui diceva che il suo tedesco era un buteleto, forse ha avuto pietà all’ultimo, fatto sta che insomma non l’ha preso proprio in pieno. Il Piero è rimasto tutto il giorno nella fossa, immobile a fingersi morto, in mezzo ai cadaveri degli altri. Non riesco neanche a immaginare che pensieri ti vengono. Forse la testa si svuota di tutto, non me l’ha mai detto. E insomma alla sera è scivolato fuori e ha trovato rifugio in casa di un contadino. Lo raccontava solo spinto dagli altri, si vergognava come un cane di essere sopravvissuto, pensa te.»

«In Paese c’erano gli infami, quelli che per un pacco di farina si vendevano i vicini di casa; i tedeschi li costringevano a essere presenti, quando venivano a prenderti a casa, perché fosse chiaro di chi era la colpa. Ci volevano nemici tra di noi, si divertivano a sentire gli insulti che volavano. Ridevano.»

«Nella ritirata, scappavano e sparavano a tutto e tutti. Fecero una strage di gente che era sulla loro via di fuga per puro caso. Erano topi impazziti, correvano senza senso, sparando a tutto. Mia mamma ci ha fatti sdraiare sotto il letto, guai a chi parlava e provava a muoversi. Il silenzio, dopo che erano andati via, quel silenzio nessuno di noi ha osato interromperlo. Siamo pian piano scesi in piazza, cercavamo le facce degli amici, qualcuno mancava. Nessuno di noi ci credeva davvero.»

«Mio zio raccontava che, su in montagna, quando arrivarono i partigiani per lui sembrava come prima, adesso sfamava gratis gente senza divisa ma i sospetti, le cattiverie, i tradimenti erano gli stessi. Uno lo dicevano fascista e veniva messo in piazza, picchiato e a volte ucciso davanti alla gente. Veniva fuori una ferocia di bestia in persone perbene, era tutta la sofferenza accumulata, la stanchezza e la fame. La fame fa fare brutte cose anche ai buoni.»

«Mio nonno era a Dachau e ho voluto andarci, vedere. Quando entri la sensazione è di essere in una foto dell’epoca: il bianco e nero dei ricordi. Cielo plumbeo, casette allineate, le camerate con i letti tripli. Nessun colore, solo bianco e tanti grigi e marrone. La stanza dei forni è asettica, dà un’idea di efficienza ma si stenta a riconoscervi la morte. Ci si passa attraverso indenni, o quasi. Quella accanto ha il soffitto basso, nessuna finestra e un canale di scolo nel mezzo. C’è una donna seduta per terra, piange in silenzio, dondolando avanti indietro. Tiene in mano una foto ma non la guarda. Mi si ferma il cuore, alzo lo sguardo e vedo i piccoli buchi nel soffitto da cui usciva il gas. Mi si blocca il diaframma, spalanco la bocca ma non respiro più e con le gambe tremolanti scappo fuori. Corro fuori dall’odio, dalla stanza, dal campo, non mi fermo fino al parcheggio. Ho ancora tutto qui, non riesco a liberarmi di quella sensazione. E ci sono quelli che dicono che è tutto inventato, chiedilo a quella donna là, se è finto.»

«Sono del ‘35, mio papà era al fronte e io dovevo aiutare la mamma con i fratellini più piccoli. La nostra cantina era scavata nella roccia e vi si rifugiavano tutti quelli che erano in zona quando suonava la sirena. Mamma diceva correte che arriva Pippo e noi mollavamo tutto e scappavamo giù. Pensavo che era un nome buffo, Pippo, per qualcosa che voleva ucciderci. Dicono che qua al laghetto, i Camillioni sembravano una caserma e per quello passavano sempre da Montorio. Odiavo Pippo, odiavo gli inglesi, pensa come ero messa. Nella mia testa di bambina era lui il nemico da temere, l’assassino. Adesso so che lo erano tutti. Tutti assassini. Quelli prima, quelli dopo e anche quelli delle montagne, che ne hanno fatte di tutti i colori. Ma era la guerra, era tutto sbagliato e tutto giusto. Tu non puoi capire.»

«Mio nonno ha fatto la Russia. Con le scarpe di cartone e il moschetto che non tira, come dicono nei libri. Era un fascista fino al midollo, convinto e orgoglioso della guerra, delle colonie, delle vittorie. Amava il Duce e ne parlava in toni sempre esaltanti, da quando lo aveva visto in Brà. Quando i partigiani vennero per lui, li aspettava in piedi. Lo restituirono alla famiglia, forse per via del piede rovinato dalla ritirata, non so; ma aveva un marchio indelebile, che li ha costretti a trasferirsi qui. Mi ricordo che dava la “colpa alla sua donna” per la fuga di Mussolini e noi nipoti lo provocavamo con frasi sulla paura del vigliacco, sul tradimento dell’idea, sul travestimento, tutte queste cose. Ma lui niente, diventava tutto rosso, gli partiva l’occhio da matto e restava fermo sulla sua posizione. Ammetteva solo l’errore sul razzismo e si vergognava di Hitler, delle nefandezze di cui aveva reso complice l’Italia. È morto fascista. Gli volevo tanto bene.»

«A casa nostra c’era una stanza segreta, una specie di scantinato col doppio fondo; prima ci tenevano i salami, poi è venuta buona per nascondere chi aveva bisogno. Noi ragazzi scendevamo a turno con un po’ di cibo o a ritirare i secchi. Non so da dove arrivassero le persone, neanche chi fossero. Io facevo quello che diceva la mamma, anche se mi faceva paura. C’era un tedesco per un po’. Era giovane e terrorizzato, credo fosse scappato. Ogni volta che aprivo la porta sembrava restringersi, cercare di fare una cosa sola con il muro. La donna con il bambino invece erano sicuramente ebrei, se no cosa ci facevano nascosti? Io non sapevo come riconoscere un ebreo, mentre col tedesco era più facile, per via del parlare strano. Per qualche giorno sono stati nella stanzina buia tutti insieme, mi chiedo ancora, dopo tanti anni, cosa succedeva là dentro mentre noi eravamo di sopra. Chissà cosa si sono detti, se il tedesco si sarà vergognato, scusato. Se avrà mai trovato perdono, lì o in qualunque posto sia continuata la sua vita.»

I racconti semplici dei montoriesi sono uguali e diversi da quelli di tanti altri. Forse non sono nemmeno tutti veri o completamente veri; nel passaggio orale – così necessario per mantenere vivo il ricordo – si arricchiscono di dettagli e perdono ogni volta qualche cosa. Raccontano emozioni, più che fatti; fanno la Storia, più che raccontarla.

Sulla tomba di una bimba ebrea, in Normandia, c’è scritto: “Finché sei qui, resta in silenzio, ma quando esci, racconta al mondo”. Racconta e ascolta, sempre; non sono sempre belle storie, non sempre finiscono bene ma devono restare vive, aiutarci a non sbagliare di nuovo.

Le splendide foto del campo di concentramento di Montorio che completano l’articolo sono opera di Sergio Pimazzoni © e concesse in esclusiva per ilNazionale.net.