Le cartoline del dottor Morando

La Piazza Erbe, dall'antico Foro Romano ai giorni nostri, i banchi con gli ombrelloni bianchi sono sempre esistiti?

La Piazza Erbe, dall'antico Foro Romano ai giorni nostri, i banchi con gli ombrelloni bianchi sono sempre esistiti?

Son rivado a Verona ‘na matina

che su nel çiel se maridava el sol

co’ quel’arieta s-cèta e sbarissina

che te sbàte i pensieri in dò la vol,

for del drito: spaiso e sempre quèrto

da ‘sta gran vision che la m’à robà,

trà i palassi un sbàcio ‘l me s’à verto,

la Piassa de le Erbe, la m’à orbà

dal so’ bel slusòr che se slarga fora

dal Palasso i ombrelloni, la Tor

da dove in çima el Rengo bàte l’ora

par dirne a tuti che ogni fià se mor.

Sta Piàssa, fata a forma de barcheta,

càrga de fruti, fiori e brustolin,

messi lì co’ ‘na certa maniereta,

da ci g’à garbo, ci g’à gusto fin;

ches’ànca el sol el mola la cavessa,

no ‘l riesse a stùssiarghe i so’ color;

el par che, ‘l la bastona, la caressa,

come i colombi fa, se i fa l’amor.

Così scriveva Libio da Santa Maria nella seconda metà del Novecento per raccontare Piassa Erbe. E aveva ragione: quando la si raggiunge, la sua bellezza abbaglia. È una visione non solo per i tanti turisti che la visitano ma anche per noi veronesi, che la sentiamo casa nostra. Un salotto ricco di storia, più intimo della Bra, con i palazzi antichi che la circondano.

La Piazza sorge sopra l’antico Foro Romano, il fulcro della città, dove si svolgeva la vita politica, economica e commerciale di Verona. Nel corso dei secoli questo luogo ha sempre ospitato il mercato – come avviene tutt’oggi, con i banchi mobili – nella zona denominata “toloneo”. Questa parola in epoca romana rappresentava l’imposta che si applicava al transito e alla circolazione delle merci. Nel Medioevo il toloneo era la tassa, in denaro o in natura, che gravava sui beni di consumo. Successivamente, proprio in piazze come quella delle Erbe, il toloneo era il dazio, seppure esiguo, sulle transazioni commerciali.

Arrivando a tempi più moderni, già nel secolo scorso la questione “banchi” era argomento discusso dai veronesi: «Elo belo il banco tipo?». La polemica si infiammava tra chi voleva i “banchetti” come venivano romanticamente dipinti da Dall’Oca Bianca, coperti dagli ombrelloni bianchi, «da chiudere la notte per farne un’adunata di fantasmi», e chi invece voleva strutture in acciaio anodizzato e plastica, con saracinesche e neon. Insomma, addio magia…

Quando compaiono però i banchi, antenati di quelli che si vedono oggi, disegnati dall’architetto veronese Giorgio Forti?

Nel Settecento una serie di baracche a schiera occupava la Piazza: lugubri e fatiscenti, sembravano dei grandi armadi. Un vero pugno in un occhio all’eleganza dell’antico Foro. Verso la seconda metà del secolo, però, venne attuato il progetto dello sgombero parziale.

Lo storico veronese Tullio Lenotti affermava che nelle stampe del Settecento non figuravano le bancarelle con gli ombrelloni: «Probabilmente essi apparirono nella prima metà del XIX secolo.» Un rapporto comunale del 1857 aveva evidenziato che molti ombrelli erano rovinati e l’autorità aveva obbligato i proprietari a sostituirli con nuovi. Di certo, all’epoca, i banchi dei fornai avevano rotelle mobili e ogni giorno vendevano «pane bello, ben cotto, ben stagionato, e non falsificato; al peso del calmiere, e dovendo del continuo aver almeno un terzo di Pan da Bollo, con il bollo della sua bottega sopra le loro scaffe». A seguito dell’invasione austrica, i nuovi padroni di Verona applicarono disposizioni rigorose sulle tipologie merceologiche che potevano essere vendute.

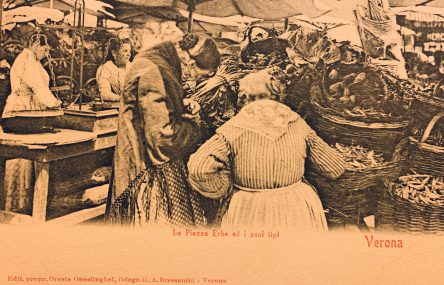

A metà Ottocento gli scrittori Edmond e Jules De Goncourt rimasero incantati dai banchi di Piazza Erbe: «Abbasso, sotto ombrelloni di tela bianca, attraversati dalla luce prorompe il caleidoscopio degli scialletti e delle cuggie delle erbivendole, come fiordalisi e papaveri, sui campi verdi delle lattughe, dei porri, dei cavoli, distesi ai loro piedi.»

Oggi non si vedono più gli scialli delle piassarote spiccare come fiori colorati tra le distese verdi degli ortaggi. Più che altro si possono comperare souvenir kitsch con le scritte “I Love Verona”.

Perché sì, Verona non si può non amare, ma questa è tutta un’altra storia.

(Le cartoline provengono dalla collezione privata del dottor Silvano Morando)