Giro del mondo con virus

Tutto il pianeta soffre per lo stesso virus, ma gli scenari sono molto diversi tra loro. Vediamoli tutti insieme in questo tour virtuale

Tutto il pianeta soffre per lo stesso virus, ma gli scenari sono molto diversi tra loro. Vediamoli tutti insieme in questo tour virtuale

Possiamo provare a immaginare la nostra Terra come un enorme condominio, un grattacielo con tante finestre accese. Uno alla volta, gli amministratori stanno staccando la luce a interi piani, mettendo in crisi gli ascensori e sconvolgendo le abitudini degli inquilini. Possiamo sognare di essere sulla Stazione Spaziale Internazionale, mentre tutta questa energia spegne progressivamente intere aree geografiche, anche quelle più brillanti. Ma il mondo, quasi più leggero senza tutti quei fumi tossici, insiste nella sua rotazione sbilenca, nella sua rivoluzione intorno al Sole; fa esplodere i boccioli sui rami di ciliegio.

Molti sono i Paesi che hanno istituito il cosiddetto lockdown, seppur declinandolo in modi diversi e solo dopo la fase di negazione, per qualcuno ancora in corso. Alcune opinabili iniziative, tipo il gregge di Mr Johnson e il “business as usual” di Mr Trump, sono ben presto rientrate all’ovile e i Paesi si sono in gran parte ricondotti allo schema adottato dall’Italia, prima nazione democratica a doversi inventare un protocollo. In tutto il mondo contagiato, scuole e università sono chiuse e sono state introdotte misure più o meno restrittive delle libertà di movimento, con dinamiche talvolta impreviste e a noi incomprensibili.

In India, la polizia è autorizzata a bastonare la popolazione. Proviamo a pensare di vivere in un’abitazione di pendolari, in 50mq con altre 30 persone che normalmente si turnano per dormire mentre gli altri sono in fabbrica e ora si ritrovano tutti insieme, senza lavoro. Stupisce chi lo osserva, il “coprifuoco del popolo” chiesto dal Presidente Modi, non certo l’esodo di milioni di disoccupati che tornano al villaggio, trasportando con sé anche il virus.

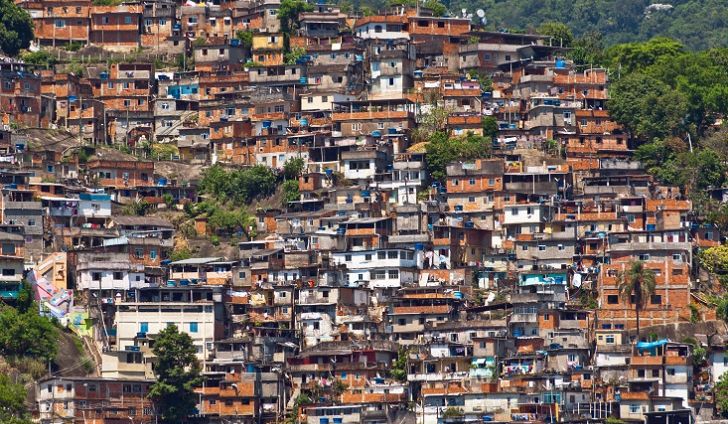

Situazione opposta in Brasile, dove il Presidente Bolsonero ammette che “dobbiamo confrontarci con la più grande sfida della nostra generazione” ma chiede di continuare a lavorare. Se non ci pensa lui, al disastro di un potenziale focolaio nelle favelas di Rio de Janeiro (due milioni di persone senza acqua o servizi igienici), lo fanno le gang, che impongono con l’usuale gentilezza di stare a casa. Simili metodi, ma legali, nelle Filippine, dove il solito mattacchione Duterte ha ordinato alle sue milizie di sparare sui trasgressori del coprifuoco.

L’Europa è tutta chiusa in casa, le attività non necessarie congelate fino a nuovo ordine; gli Stati Uniti, dove non esistono ammortizzatori sociali o tutele per i lavoratori contano già oltre 3 milioni di disoccupati. Il Giappone, dopo una serie di ottimistici rinvii, annuncia che i Giochi olimpici si terranno nel 2021, ma è solo l’ultimo evento sportivo cancellato: Formula1 e MotoGP, campionati professionistici di ogni tipo, eventi internazionali; tutte cose non essenziali, certo, ma che si traducono in grosse perdite economiche.

Le parole

Nomi e aggettivi sono macigni, ancor di più in tempi come questi, in cui la forza psicologica di ognuno è messa alla prova. Il riferimento è all’uso sistematico, da parte di politica e stampa, di gergo militare per parlare della pandemia di Covid-19: pensiamo alla guerra al virus, il coprifuoco, le armi contro il contagio ma anche agli eroi in corsia, ai medici di base in trincea. Secondo la filosofa Susan Sontag “paragonare una malattia con la guerra è utile perché spaventa e rende docili, ma fa di noi anche vittime potenziali, allontanandoci dall’idea di condivisione che ci permetterà di uscirne”. Questa è una difficile emergenza” (presidente Mattarella), è una “tempesta da cui nessuno si salva da solo” (papa Francesco), ma non è una guerra. Nessuno di noi è un soldato pronto al sacrificio per la patria, siamo membri di una comunità che devono tutti dare il proprio contributo alla cura.

La guerra

C’è davvero, neanche tanto lontano da noi; paesi dove a conflitti reali e incancreniti si aggiunge la variabile impazzita del virus.

Succube di un embargo economico è l’Iran, paese duramente colpito dall’epidemia, tanto da proibire i pellegrinaggi e la preghiera del venerdì; impensabile per un paese fondamentalista islamico. Le sanzioni sulla sua unica risorsa, il petrolio, impediscono al paese di affrontare l’epidemia che dilaga a velocità impressionante. Il “New York Times” stima un nuovo contagio al minuto e mostra immagini satellitari di nuove fosse comuni, enormi. In un’azione senza precedenti, il Presidente Rouhani ha inviato una lettera al popolo americano, chiedendo “in nome della giustizia e dell’umanità, di rivedere la strategia delle sanzioni”. Forse perché tra Iran e USA il significato di giustizia e umanità sembra andato perduto da tempo, la supplica è stata rispedita al mittente. Stesso embargo e un lockdown che in effetti dura da 13 anni per la Striscia di Gaza, dove vivono 2 milioni di persone in circa 350 km2, con 70 posti di terapia intensiva. Sarà una Pasqua anomala per israeliani e palestinesi, ai lati opposti della Linea Verde ma costretti a collaborare per contrastare un contagio che non chiede il passaporto.

In condizioni anche peggiori si trovano Libia e Siria. Nella grande Jamahiriya insiste una sanguinosa guerra civile che ha di fatto spezzato il paese a metà, così che i tentativi di imporre misure di contenimento risuonano vuote e gli ospedali da campo vengono bombardati il giorno successivo dall’esercito antagonista. Le condizioni di estrema povertà della popolazione e la carenza di strutture sanitarie non lasciano spazio a ottimismo sulle conseguenze di uno scoppio del contagio, anche per la presenza di numerosi e affollatissimi campi profughi.

Situazione analoga si vive in Siria, dove gli anni di guerra sono ormai nove, i morti oltre 400.000 e l’economia, le infrastrutture sono al collasso. Il presidente Assad, dopo un’iniziale indecisione, ha ordinato il lockdown, con persone e attività commerciali con un coprifuoco armato dalle sei di sera alle sei di mattina. Il Governo distribuisce il pane nelle strade ma serve molto di più. L’associazione “Physicians for Human Rights” (medici per i diritti umani) ha contato quasi 600 attacchi a strutture sanitarie a partire dal 2011, attacchi che costituiscono un crimine di guerra, con circa la metà degli ospedali divenuti inagibili e oltre il 70% del personale sanitario morto o emigrato. Si prevede un’enormità di contagi e i respiratori polmonari sono 137. Particolare attenzione richiede la regione di Idlib, dove non cessano gli scontri tra governativi e milizie ribelli. Lungo la frontiera con Turchia e Giordania ci sono numerosi campi profughi, dove si stima trovino rifugio oltre un milione di sfollati, in densità già al limite della sopravvivenza.

E dove già si ipotizza potrebbe iniziare il cosiddetto ‘flusso di ritorno’ del virus, trasportato dai profughi, spinti dalla necessità a introdursi nei paesi europei. In ottica di prevenzione sembra andare il governo portoghese, con la discussa decisione di regolarizzare tutti gli stranieri sul territorio; chi ha pensato a una deriva buonista, ha mal inteso: regolarizzare è forse il solo modo per controllare gli spostamenti e monitorare in anticipo l’eventuale flusso di ritorno dell’epidemia.

La comunità internazionale, per anni, ha distolto il sensibile sguardo dalle immagini devastanti della guerra in Siria, dai segni dei gas sulla pelle dei civili, dai bambini che vogliono nonostante tutto giocare a pallone tra le macerie. Mentre i più fragili morivano di freddo (eh già, nel 2020 qualcuno nel mondo muore ancora di freddo!), mentre i papà si inventavano giochi per distrarre i bimbi dal sibilo delle bombe, sono stati elargiti inutili suggerimenti e inviti alla tregua, oltre a pleonastiche dichiarazioni, quelle riconoscibili dal “risulta improcrastinabile” iniziale. Ma la realtà mostra che nulla è stato veramente fatto.

Forse ora, per puro amore di se stesso e della propria sopravvivenza, l’occidente avrà qualche stimolo in più per intervenire e imporre, in Siria come in Libia, una tregua sanitaria per fronteggiare l’emergenza coronavirus e scongiurare il pericolo di ritrovarci con un contagio di ritorno, all’alba di quella – speriamo – appena sconfitta.

Fino a pochi anni fa, avremmo pensato che a una crisi mondiale la risposta sarebbe stata unitaria. In fondo siamo pur sempre figli della globalizzazione. Questa crisi sta, però, mostrando la fragilità dell’unione di intenti che sarebbe necessaria davvero, mostra per la prima volta la fragorosa assenza del leadership americana nella gestione del problema. Un vuoto subito colmato dalla Cina, outsider che si pone come nuovo miglior amico di chi è in difficoltà, approfittando dell’atteggiamento egoistico di Trump (deve farsi amare dagli USA, entro novembre, non certo dal mondo).

Ci ritroviamo ora con un mondo senza un vero leader, senza direttive condivise e, se l’Unione Europea non si decide a voler diventare finalmente grande, traballeranno due dei tre pilastri su cui si regge l’economia mondiale. Se non ci si muove presto, il nostro condominio rischia di restare al buio per un bel pezzo.