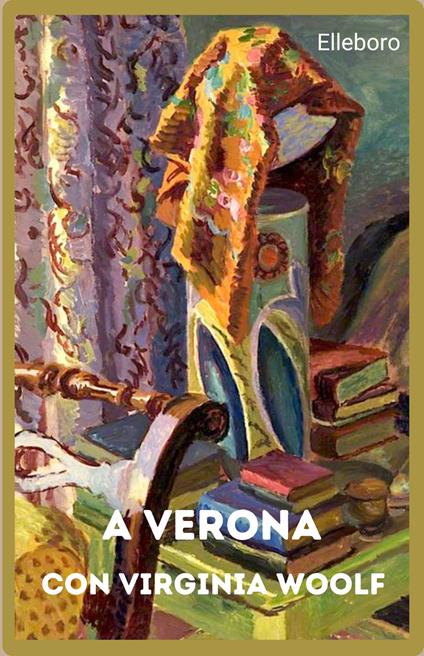

Una passeggiata con Virginia Woolf a Verona

È da poco uscito per la casa editrice indipendente Elleboro un volume che ricostruisce la seconda visita nella città scaligera da parte della scrittrice inglese. Un racconto, tra flashback e ricostruzioni delle vicende che segnarono la vita dell'autrice di "Al faro" e de "La signora Dalloway", che ce la rende particolarmente vicina.