Plastica, no limits!

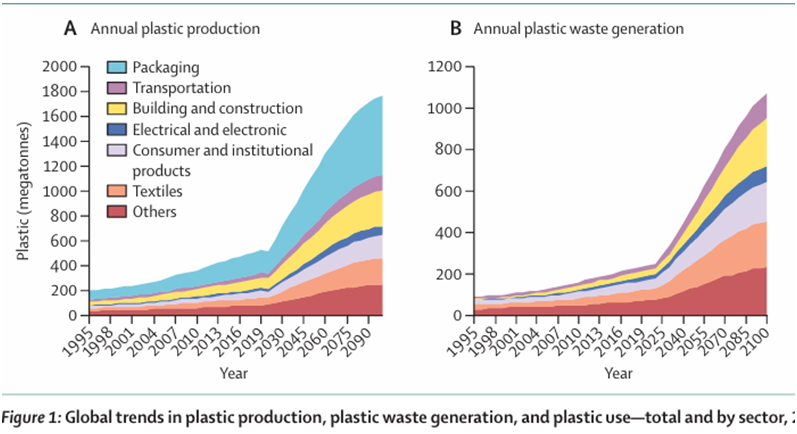

Il successo della plastica derivata dal petrolio è diventato un gravissimo problema per tutti. La sua produzione è imponente e il 91%, dopo l'uso, viene disperso nell'ambiente soffocandolo. Le microplastiche entrano ormai negli organismi. La negoziazione internazionale per porvi rimedio, dopo tre anni di trattative sotto l'egida dell'ONU, si è miseramente bloccata per volontà dei petrolieri.