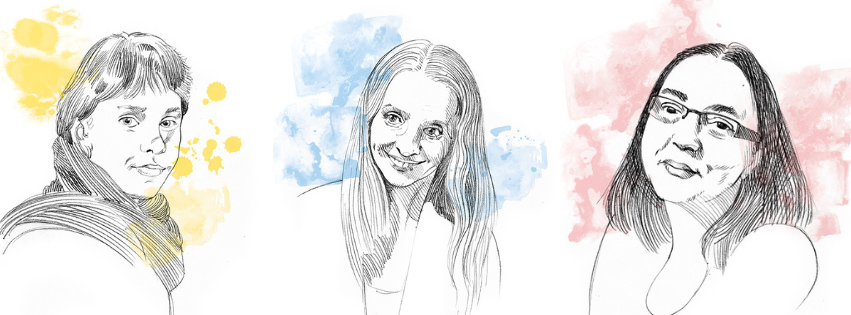

Parole in terra bruciata: tre poete ucraine dicono la guerra

Dieci mesi di conflitto oggi, vigilia di Natale: le scrittrici Natalia Beltchenko, Iya Kiva e Oksana Stomina, in tour in Italia un mese fa, hanno dialogato su quanto la cultura stia dando voce al dolore, alla resistenza, alla sete di giustizia. Ma anche quanto sia importante costruire scambi e strade culturali per la pace futura.