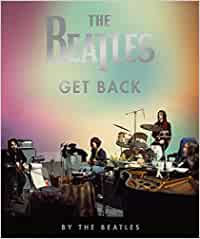

“Get Back”: alla scoperta dei veri Beatles

Peter Jackson, nella docu-serie su Disney +, ci porta letteralmente all'interno del processo creativo dei Fab Four, quando il loro sodalizio aveva ormai già intrapreso il viale del tramonto ma i cui talenti erano ancora all'apice.