Essere padre e madre: tra psicologia e giurisprudenza

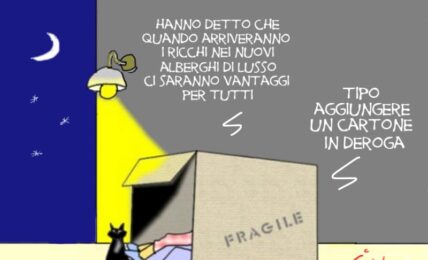

Nella nostra cultura, sotto la superficie della parità formale, sopravvive una distinzione profonda e antica: la madre come fulcro della cura, il padre come figura accessoria, la cui funzione di accudimento della prole si attiva solo in caso di necessità o assenza della madre.