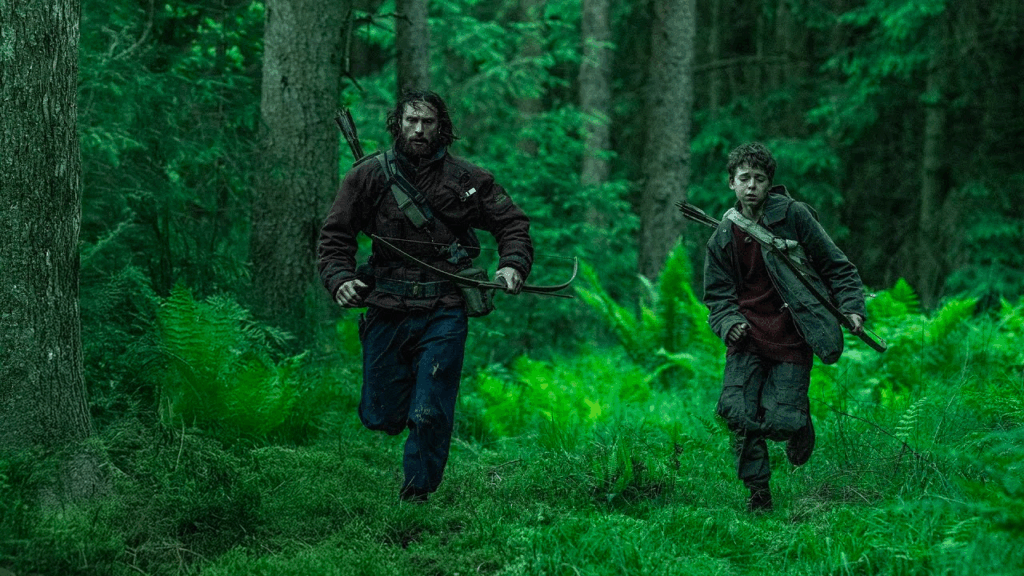

“28 anni dopo”: l’inaspettato ritorno nel Regno Unito infetto

Cinetico e originale “28 anni dopo” è un ritorno in grande stile per il regista Danny Boyle al genere horror. Trionfa l’azione ma si riserva un posto anche la poetica, tutto è possibile nel mondo creato dallo sceneggiatore Alex Garland.