Cucchi: «Si usa lo sport per rifarsi il trucco»

Intervista a tutto campo a Riccardo Cucchi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" e autore di un libro che tutti dovrebbero leggere: "Un altro calcio è ancora possibile".

Intervista a tutto campo a Riccardo Cucchi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" e autore di un libro che tutti dovrebbero leggere: "Un altro calcio è ancora possibile".

«Il calcio è immerso nella vita, ne è parte stessa, è una delle tante attività umane. Immaginarlo isolato dal contesto sociale, politico ed economico è pura illusione. Il calcio è una sorta di carta assorbente che si impregna di tutto ciò di cui è impregnata a sua volta la società. Ma ha un obbligo etico imprescindibile: deve promuovere valori. Non può rinunciarvi senza pagare il prezzo di smarrire la sua stessa identità».

A dirlo è Riccardo Cucchi, giornalista, che per 35 anni è stato una delle voci storiche di “Tutto il calcio minuto per minuto”, popolare trasmissione di Rai Radio 1, e oggi, appeso il microfono al “chiodo”, in prima fila nella difesa dei diritti umani a fianco di Amnesty International Italia e Sport 4 Society come presidente della giuria del premio “Sport e diritti umani”.

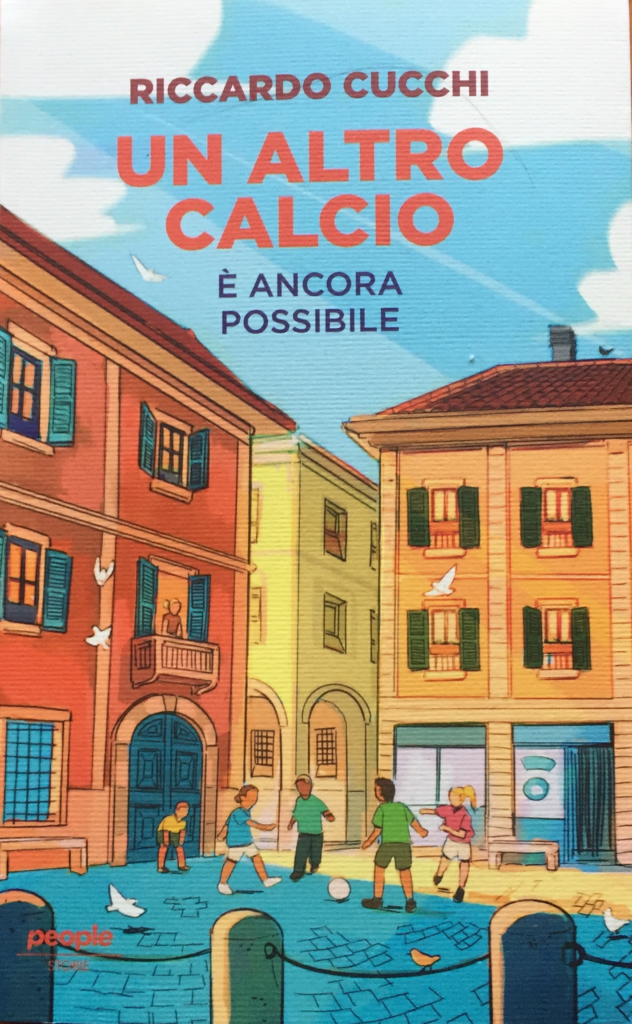

Quello che è il suo pensiero sullo sport più diffuso nel nostro Paese, dettato da tanti anni in giro per gli stadi, è diventato un libro: «Un altro calcio. È ancora possibile» (People, euro 16).

Cucchi, è difficile pensare che un altro calcio sia possibile visto l’assoggettamento di quello attuale alle leggi della finanza e del marketing. La sua fiducia in un cambiamento su cosa si basa?

«Si basa su una semplice constatazione: il debito colossale che sta accumulando il sistema. C’è bisogno di ripensarlo, di abbassare l’asticella, di renderlo più sostenibile. Non si può solo e sempre rispondere alla crisi di bilancio con una maggiore richiesta di denaro».

I tifosi sono diventati un particolare, non sempre indispensabile, per gli introiti delle squadre, insomma dei semplici clienti. Quello che interessa sono i guadagni che provengono dalle televisioni a pagamento. Non le sembra tutto questo assurdo?

«È assurdo soprattutto perché l’industria calcio non produce caramelle o bicchieri. Produce un bene immateriale di enorme valore: la passione. È sulla passione dei tifosi che si è costruito il business. Se quella passione cala, cala anche il business. Qualcosa sta già scricchiolando».

Anche giocare a calcio per i bambini d’oggi è diventato difficile. Un tempo c’erano gli oratori per poter farlo liberamente. Ora è vietato usare il pallone anche nei pochi cortili di città. Se vogliono giocare a calcio devono iscriversi a una società sportiva…

«Non si vedono più bambini giocare in strada. Almeno nelle grandi città. E gli oratori asfaltano i vecchi campi in terra per farne parcheggi. Il Calcio italiano ha un debito di riconoscenza verso le parrocchie che non riuscirà mai ad estinguere. Mazzola, Rivera, Bonsinsegna, Riva fino a Vialli, Del Piero… i calciatori di talento nascevano nel calcio anarchico delle strade e degli oratori dove il talento era lasciato libero di sbocciare. Nelle scuole calcio di oggi prevale la tattica. E vengono meno fantasia e creatività. E forse doti tecniche».

Nelle curve degli stadi si annida sempre più l’insidia del razzismo e dell’odio a cui è difficile prendere le contromisure. Nel libro lei scrive a tal proposito che esiste «una rete di involontarie complicità». A cosa si riferisce?

«Mi riferisco ai silenzi e alle sottovalutazioni di dirigenti, arbitri, giornalisti e calciatori. Non si prende di petto il problema, si sminuisce la sua drammatica portata. E si fa finta di ignorare le infiltrazioni dell’estrema destra tra gli ultrà delle curve. Curve che sono diventate anche terreno di proselitismo politico».

Eppure qualche esempio, seppur isolato, di invertire la rotta c’è stato come nel caso, che lei racconta, di Lorenzo Minotti…

«È un caso lontano quello dei giocatori del Treviso capitanati da Lorenzo Minotti che si dipinsero il volto di nero dopo le ingiurie razziste subite da un loro compagno di squadra. Un caso di “black face” che oggi sarebbe forse criticato. Ma nulla ha sostituito quel tipo di protesta. E questo è forse più grave».

La Fifa, il governo mondiale del calcio, si è gettata nelle mani dei Paesi arabi produttori di petrolio – Qatar e Arabia Saudita – che offrono tanti soldi, ma hanno poco rispetto per i diritti umani. Lei definisce l’interesse di questi paesi per il calcio: sportwashing. Ci può spiegare questo concetto?

«È il tentativo di usare lo sport per rifarsi il trucco, mostrare il gigantismo di chi organizza per distrarre l’opinione pubblica sui diritti umani calpestati. Usare il calcio per nascondere la polvere sotto il tappeto. La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita, un paese che ha ucciso 300 persone in due anni applicando la pena capitale, 82 in un solo giorno. Senza alcuna garanzia di processi regolari per gli imputati. Il calcio gira la testa dall’altra parte in cambio di soldi».

La Fifa è ormai schierata al fianco di questi paesi. Un esempio, e lei lo descrive bene nel libro, è quanto successo alla nazionale tedesca agli ultimi mondiali in Qatar…

«I tedeschi si sono portati la mano davanti alla bocca per denunciare la censura cui erano stati costretti. Quella foto ha fatto il giro del mondo, ma la regia internazionale l’aveva censurata. La censura è sempre stupida. Ma in tempi di nuove tecnologie lo è di più. Il web supera ogni barriera e quella foto è arrivata in pochi secondi sui nostri cellulari. La nazionale tedesca voleva porre l’accento sui diritti violati in Qatar nei confronti di chi ha orientamenti sessuali diversi dagli etero, usando i colori arcobaleno per la fascia del capitano. Gli è stato impedito».

Anche il calcio italiano non è però da meno visto quello che è successo – e che lei riporta – all’Athletic Brighela, squadra di dilettanti del bergamasco…

«Multati per aver esposto uno striscione “basta morti nel Mediterraneo” dopo il naufragio di Cutro, in Calabria. Multati e squalificati per aver difeso il diritto alla vita. Anche in questo caso il web si è dimostrato uno strumento democratico. La notizia ha sollevato grande indignazione. E la giustizia sportiva ha fatto marcia indietro».

Un capitolo che mi ha incuriosito è quello relativo alla squadra tedesca del St. Pauli di Amburgo, che milita nella Serie B di quel Paese, specie quando scrive che «il vero punto d’orgoglio dei suoi tifosi non sono i risultati sportivi». Cosa allora?

«Che i risultati sportivi vengono dopo le iniziative sociali del club che, insieme ai suoi tifosi, si batte contro ogni razzismo e a favore di progetti inclusivi. Il St. Pauli ha uno stadio ad Amburgo sempre pieno, di proprietà, e si fonda sull’azionariato popolare. I tifosi contano, non soltanto sugli spalti».

Per concludere, cos’è che un tifoso non accetterà mai?

«Di essere considerato solo un bancomat. La sua passione lo porta ad enormi sacrifici economici. Spendendo per passione alimenta il business. Ma un tifoso che si stancasse di essere considerato solo un cliente, sarebbe portato a girare le spalle ed andarsene. E addio business».

© RIPRODUZIONE RISERVATA