Franchini e il profumo d’Africa

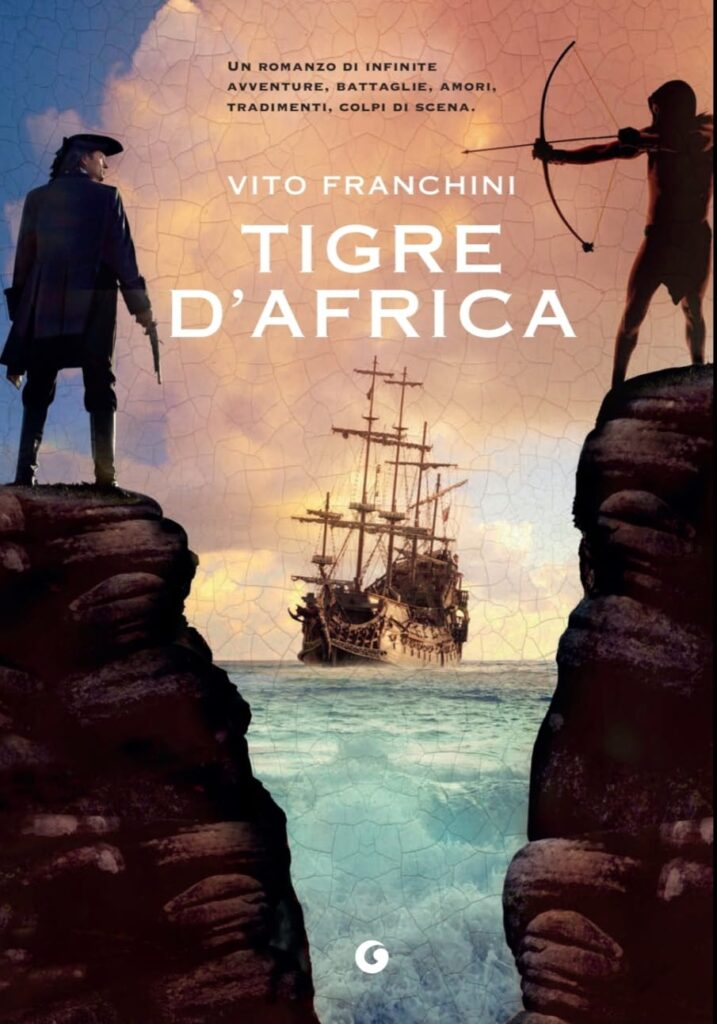

Dopo due romanzi di grande successo, Vito Franchini torna in libreria con "Tigre d’Africa" (Giunti Editore). Un'opera, primo atto di una trilogia, che rispetto ai precedenti thriller ha tutt'altra ambientazione e collocazione storica.