Migranti bambini e lavoratori

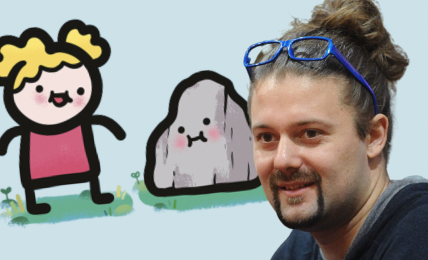

Una storia forse dimenticata quella dei piccoli dai 5 ai 14 anni sfruttati in Baviera e provenienti dalle zone più povere del Trentino-Alto Adige, in particolare dalla Val Venosta. Ce ne parla Romina Casagrande, autrice del romanzo “I bambini di Svevia”.