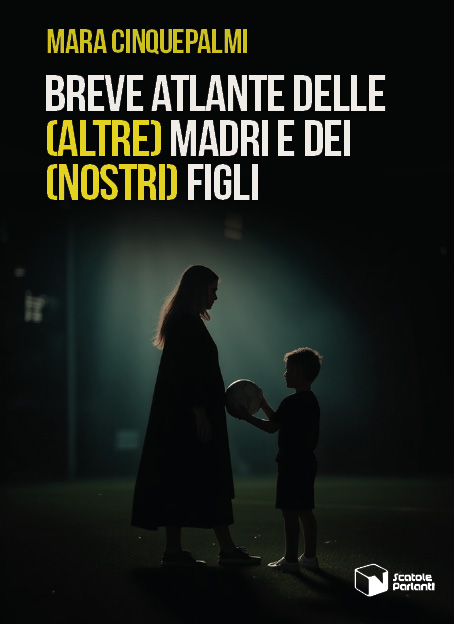

Nel “Breve Atlante” di Cinquepalmi quattro madri sulla soglia

“Nessuna legge obbliga genitori e figli a volersi bene. Si sceglie di essere madri come di essere figli”: così chiarisce subito l'autrice, che sarà a Verona il 12 maggio allo Spazio Alva per presentare il suo ultimo libro dedicato alla scelta di affidare i propri figli a qualcun altro. Tra stigma sociale, apparenze, dolore e coraggio.