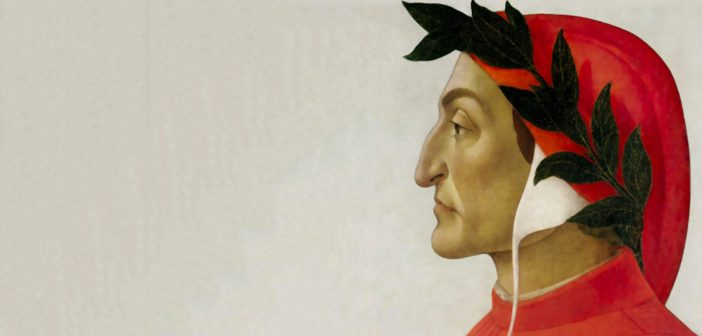

La morte di Dante

Nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna si spegne il Sommo Poeta. Ma anche su questo biografi, storici e dantisti non sono d'accordo.

Nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna si spegne il Sommo Poeta. Ma anche su questo biografi, storici e dantisti non sono d'accordo.

“Ma, poi che la sua ora venne segnata a ciascheduno, essendo egli già nel mezzo o presso del cinquantesimo sesto suo anno infermato, e secondo la cristiana religione ogni ecclesiastico sacramento umilmente e con divozione ricevuto, e a Dio per contrizione d’ogni cosa commessa da lui contra al suo piacere, sì come da uomo, riconciliatosi; del mese di settembre negli anni di Cristo MCCCXXI, nel dì che la esaltazione della santa Croce si celebra dalla Chiesa, non sanza grandissimo dolore del sopra detto Guido, e generalmente di tutti gli altri cittadini ravignani, al suo Creatore rendé il faticato spirito; il quale non dubito che ricevuto non fosse nelle braccia della sua nobilissima Beatrice, con la quale nel cospetto di Colui ch’è sommo bene, lasciate le miserie della presente vita, ora lietissimamente vive in quella, alla cui felicità fine giammai non s’aspetta.”

Così Giovanni Boccaccio descrive nel suo Trattatello in laude di Dante la morte del Sommo Poeta. Stiamo parlando dell’ultimo periodo di Dante, quello ravennate. Dopo il soggiorno veronese, presumibilmente avvenuto in un periodo che va dal 1315-1316 al 1320 (ricordiamo che il 20 gennaio del 1320 Dante tratta la Questio de aqua et terra, presso la chiesa di Sant’Elena, a Verona), l’Alighieri è ospite di Guido da Polenta, signore di Ravenna, uomo di pace, mecenate, studioso, poeta, nipote di quella Francesca (da Rimini) che tanto ci commuove nel canto V dell’Inferno. Così come commuovono le righe di Boccaccio che vede l’anima di Dante subito trasvolare tra le braccia “della sua nobilissima Beatrice”.

Boccaccio dice che Dante morì a 56 anni e aggiunge che Dante fosse “infermato”, ovvero “ammalato”. Stiamo parlando della sera tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Le date, come sempre in Dante, mettono in disaccordo i biografi, gli storici e i dantisti.

Per questa mia piccola ricostruzione degli ultimi momenti danteschi (e non solo) mi avvarrò dell’autorità di Giuseppe Indizio, uno dei massimi studiosi della biografia dell’Alighieri, traendo informazioni dal suo Vita di Dante (Editore libreriauniversitaria.it), ancora inedito, per amichevole concessione dell’autore.

Venezia dichiara guerra a Ravenna, e Guido affida a Dante un’ambasceria, confidando nelle capacità oratorie del suo preziosissimo ospite. Il percorso è accidentato e tortuoso (ma la vita di Dante fu sempre una vita scomoda). I veneziani rifiutano l’ambasciata (o la ritardano) temendo che Dante, con il proprio eloquio, possa far desistere dall’impresa militaresca. Scrive Filippo Villani (1325-1405) nel suo De origine civitate Florentiae che i veneziani temevano Dante “quibus potentissimum poetam famam compererant” (“per le quali sapevano per fama che il poeta era potentissimo”), quasi che Dante fosse un novello Orfeo capace di ammaliare, ipnotizzare, solo con il potere della propria parola.

Non solo. “E avendo il poeta, che non era stato ascoltato e che era oppresso dalla febbre, domandato con preghiere il passaggio attraverso le coste del mare per Ravenna, quelli, con follia ancora maggiore, glielo negarono recisamente”. Quindi Dante è febbricitante, probabilmente una febbre di natura malarica. Contrae la malattia già nel tragitto di andata. Il tragitto verso la città lagunare è rischioso a cominciare dal territorio di Pomposa, a causa della quantità di insetti nocivi accumulatisi durante l’estate.

Dante chiede di ritornare via mare, percorso sicuramente più agevole, e tale concessione gli viene negata. Probabilmente i veneziani volevano evitare che Dante – quasi una sorta di spia – acquisisse di persona elementi sul dispiegamento navale che si stava allestendo in vista della guerra imminente. “Il poeta, continua Villani, essendo giunto a Ravenna dopo aver sopportato le scomodità del viaggio per terra con la febbre, dopo pochi giorni si spense” e successivamente sepolto presso la chiesa dei frati Minori.

Indizio preferisce la data del 13 settembre, come data della morte, così come leggiamo nell’epitaffio funebre scritto da Giovanni del Virgilio. E anche questo è una storia interessante. Non potendo Guido erigere un monumento degno della fama del poeta, per il peggiorare della sua situazione (nel ‘22 perde la signoria di Ravenna e lo troviamo a Bologna come capitano del popolo, morirà nel ’23), decise di erigere una sorta di monumento poetico.

Comincia così una lunga serie di epitaffi funebri e carmi di compianto che proseguirà fin oltre la seconda metà del Cinquecento. Questi componimenti sono di aria bolognese, ravennate o appartenenti ai dotti circoli scaligeri di area veneta.

Tace momentaneamente Firenze. Boccaccio denuncia rammaricato: “niuna compassione ne mostrò alcuno, niuna publica lagrima gli fu conceduta, né alcuno uficio funebre fatto”. E infatti, i primi epitaffi del Trecento mettono in scena il topos della pia Ravenna e della cruda e ingrata Firenze.

I versi giudicati, sempre da Boccaccio, più degni di essere menzionati sono quelli appunto di Giovanni del Virgilio, un erudito, esperto di antichità, master of humanities, come direbbero in altri lidi. Uno che veniva stipendiato (40 lire di bolognini) per spiegare Virgilio, Ovidio, Lucano e Stazio. Poi però ritardarono nei pagamenti e se ne andò a Cesena. Il classico “professorone”.

Forse lo conosceremmo solo per questo epitaffio funebre riportato da varie fonti (Boccaccio, Villani), se non fosse che precedentemente gli saltò in mente di scrivere una lettera a Dante Alighieri, già a Ravenna, intento a ultimare il Paradiso.

La lettera è una lettera in latino, una lettera metrica, alla maniera di Orazio. Nella lettera si riconosce sì il valore poetico altissimo dell’Alighieri, ma in sostanza viene fatta una richiesta ben precisa: “se vuoi che questo tuo poema lo prendiamo seriamente, se vuoi essere incoronato poeta, l’opera è tutta da rifare, da riscrivere in latino”. E questa è l’idea aristocratica e ben poco inclusiva dell’arte e della cultura. “Pyeridum vox alma” … così inizia la lettera, “Alma voce delle Pieridi”, o voce nutriente delle Muse…

“Perché, ahimé, getterai sempre argomenti così gravi al volgo, e noi, che siamo pallidi (studiosi fatti pallentes nello studio), nulla leggeremo da te che sei vate”.

E rincalca la dose: “l’uomo di lettere ha in spregio le opere in volgare, anche se gli idiomi non variassero tra loro, mentre sono migliaia. Per di più nessuno nella schiera di quei senni di cui tu sesto, né colui cui vai dietro verso il cielo, ha scritto in lingua da piazza (…) Non gettare prodigo le perle ai cinghiali”. Questa l’accusa.

E Dante cosa fa? Risponde alla lettera. E da vero genio, gli risponde in latino, ma in un latino ad altissimi livelli, alla maniera dell’amato Virgilio, con una bucolica, ricostruendo tutto un mondo di pastori, dove Titiro (Dante), Melibeo (l’amico Ser Dino Perini) riflettono sulla proposta di Mopso (Giovanni del Virgilio). A riprova della grandezza di Dante in entrambe le lingue.

Lo scambio continuerà. Giovanni del Virgilio accetterà la sfida e risponderà con una bucolica, non all’altezza di quella di Dante, e questo accorato carteggio in latino va a costituire il libro delle Egloge (con i due botta e risposta di Giovanni e Dante). E sarà quindi il professorone, quello che all’inizio si era posto con ammirazione, sì, ma anche con aria di sufficienza un po’ snob nei confronti di un Dante troppo popolare, meno “accademico”, a scrivere il primo carme commemorativo.

Theologus Dantes, nullius dogmatis expers (…)

gloria Musarum, vulgo gratissimus auctor.

Dante (poeta) teologo, non ignaro di alcuna dottrina (…), gloria delle Muse, autore carissimo al popolo. Il maestro che agli inizi aveva tante riserve circa la deriva “pop” dell’Alighieri, ora, in morte, ne riconosce alla fine il valore e il successo.

Alla fine forse era vero il timore dei veneziani nei confronti dell’Alighieri “potentissimo”. Le parole di Dante convinsero persino l’esimio professore, al punto da farlo diventare – parole di Boccaccio stesso – di Dante “singularissimo amico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA