Il re di Sarajevo e la Nazionale che non c’era

Trent'anni fa Sarajevo era sotto assedio. Trent'anni fa la prima nazionale bosniaca della storia si preparava a scrivere pagine indimenticabili del libro della pallacanestro.

Trent'anni fa Sarajevo era sotto assedio. Trent'anni fa la prima nazionale bosniaca della storia si preparava a scrivere pagine indimenticabili del libro della pallacanestro.

Sarajevo se ne sta placidamente adagiata ai piedi di un anfiteatro naturale. Un piccolo fiume di nome Miljacka la divide in due, percorrendone il centro da est a ovest e confluendo poi nella Bosna nei sobborghi occidentali della città. Oggi come trent’anni fa, le Alpi Dinariche ricamano l’orizzonte.

Nella primavera del 1993, Sarajevo è il centro del mondo. O, almeno, di quello a favor di telecamera. I rilievi che la circondano sono da un anno presidio fisso delle forze serbo-bosniache. La città è sotto assedio. Cannoni, cecchini e artiglieria pesante trovano posto nei circa 200 bunker situati sulle colline. I rapporti indicano una media di circa 329 esplosioni al giorno.

Nel cuore della città martoriata, in un appartamento dell’Hotel Moric Inn, due uomini devono stilare una lista. Hanno una missione che dal bislacco sconfina nel folle: portare una Nazionale, che fino al giorno precedente nemmeno esisteva, agli Europei di Basket del 1993 in programma in Germania qualche mese dopo. Uno di quei due uomini sta vivendo quella che è, per lo meno, la sua seconda vita. Uno di quei due uomini è Mirza Delibasic, il re di Sarajevo.

Il suo nome, Mirza, deriva da un antico titolo onorifico persiano, “figlio di principe”, che lungo le vie dei carovanieri è arrivato fino ad un’altra città edificata sul commercio. Delibasic, infatti, prima di prendere in mano le redini della pallacanestro jugoslava, strabilia tra le saline di Tuzla con la maglia dello Sloboda. In nuce, c’è già tutta la magia cestistica che dispenserà negli anni successivi. Certo, ci sono anche il fumo e la rakjia, ma chi se ne frega quando ammiri una pallacanestro così, che forse non s’era mai vista.

A Sarajevo Delibasic approda nel 1972 e per i tifosi del KK Bosna è come l’arrivo della tv a colori. Tu pensi a dei canestri, lui immagina affreschi, tanto da lasciare estasiato anche un palato forgiato sulle pietraie del Carso come quello di Sergio Tavčar, storico telecronista di Telecapodistria. Il primo a raccontarlo al pubblico italiano. In maglia marrone e bianca Delibasic conquista due campionati e una coppa jugoslava. Oltre ad una storica Coppa dei Campioni nel 1979, vincendo di tre una tiratissima finale contro l’Emerson Varese di Dino Meneghin.

Con la maglia della Nazionale de i Plavi Mirza fa ancora meglio. È parte di quella generazione irripetibile composta da gente tipo Cosic, Dalipagic, Kikanovic e Slavnic. Assieme portano la Jugoslavia a due titoli europei, un Mondiale e all’oro olimpico di Mosca ‘80. Poi, in ossequio alla tradizione che vede il popolo balcanico cittadino sotto tutti i cieli, Kinde (“re” in bosniaco) parte, destinazione Spagna.

Al Real Madrid disputa un’ottima prima stagione, con campionato e coppa, prima che fumo, alcool e una sorta di inquietudine interiore inizino ad esigere il loro tributo. Nel 1983 il suo maestro Bogdan Tanjevic lo porta alla Juve Caserta, convinto di poter ritrovare il funambolo dei tempi del Bosna. È una favola senza lieto fine. Anzi, ferma alla prima pagina. In uno degli ultimi allenamenti prima del campionato un vaso sanguigno all’interno del cranio di Delibasic esplode: ischemia. Lo salvano, evitando il peggio, ma a 30 anni la sua carriera da giocatore è finita.

What is love, baby don’t hurt me, no more. Nella primavera del 1993 mezzo mondo balla sulle note di Haddaway. Dalla nostra parte dell’Adriatico le musicassette nelle autoradio si sciolgono con Sei un mito degli 883, mentre Bono e Pavarotti ancora non hanno in mente quel piccolo capolavoro che è Miss Sarajevo. Nella capitale bosniaca il ritornello Pazite, Snajper! (“attenzione, cecchino!”) è quello che risuona con più frequenza tra i vicoli della città.

Siamo sempre in quella camera dell’Hotel Moric; Kinde e Ibrahim Krehic, che è formalmente l’allenatore, devono inventarsi una squadra. Il materiale ci sarebbe anche, ma devono sfogliare la margherita tra i giovani bosniaci impegnati al fronte e quelli di etnia croata o serba, che si sono già sfilati. Pescando tra talenti impegnati all’estero e altri forgiati in casa, ce la fanno. Ora viene il problema più grosso: uscire da Sarajevo.

L’assedio si avvicina ai suoi giorni più duri, il “tunnel della vita” non è ancora stato scavato e l’unico modo per fuggire è una corsa disperata sulla pista dell’aeroporto cittadino, evitando sia i controlli dell’Onu che il fuoco serbo in arrivo dalle colline. Nella notte tra il 3 e il 4 aprile 1993 lo fanno. Con addosso qualche vestito e in tasca gli ultimi soldi, Delibasic, Krehic e i giocatori montano su un furgone e, attraverso check point e posti di blocco, arrivano infine a Zagabria dove sono ospiti del Cibona e della federazione locale. I totem NBA Dino Radja e Toni Kukoc pagano di tasca loro il materiale tecnico necessario alla squadra.

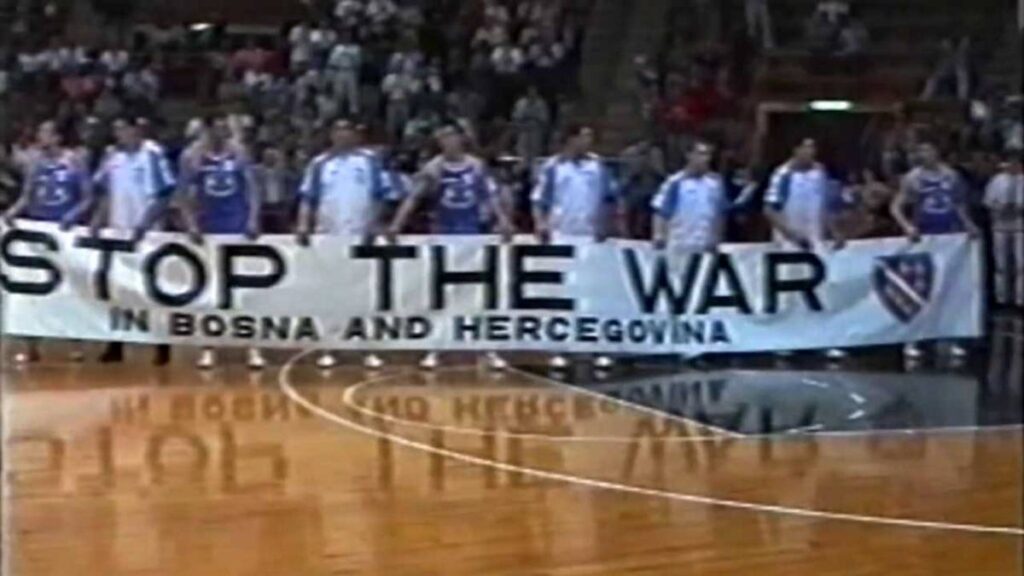

Riuscire a giocare, a questo punto, non è la sfida più difficile. La prima nazionale bosniaca della storia sceglie Trieste come luogo dove allenarsi e fa il suo debutto in un’amichevole bolognese dove, più che il gioco, a rubare l’occhio è uno striscione che farà il giro di tutte le tv d’Europa. I ragazzi di Kinde sono attesi ora dal girone di qualificazione, che si disputa in Polonia. Contro tutte le attese, staccano un pass per la fase finale.

In Germania le attese per la Bosnia sono letteralmente sotto lo zero. Gli stessi organizzatori temono che la squadra possa dare forfait a qualche match, quindi glieli programmano tutti di prima mattina, per evitare buchi nel calendario serale. Quei ragazzotti che fino ad un paio di mesi prima erano sotto le bombe, invece, firmano un altro capolavoro. Dopo una sfida da dentro o fuori con la Lettonia, volano ai quarti di finale, nelle migliori otto d’Europa. Un traguardo mai più raggiunto dalla Nazionale bosniaca.

«Il nostro unico sogno prima di arrivare in Germania era appendere alla parete del palazzetto la bandiera bosniaca» ammette un incredulo Delibasic. Non immagina nemmeno quanto abbia ragione. Al momento di appendere al soffitto dell’Olympiahalle di Monaco le bandiere delle otto qualificate, l’organizzazione si accorge di non averne una della Bosnia. Dovranno usare proprio quella di Mirza, nettamente più piccola delle altre, ma tanto basta. Vedere il proprio vessilllo alzarsi assieme a quello di altre nazioni libere, e riconosciute, è il risultato più importante che quella squadra potesse conquistare. Anche perché, sul campo, si trovano subito di fronte la Croazia di Kukoc e soci. Uno scoglio insormontabile.

Finito l’Europeo in tanti del gruppo bosniaco si spargono in giro per il continente. L’unico a tornare a Sarajevo è proprio Delibasic. Come quei sovrani che non possono abbandonare la propria terra, rientra a casa per condividere con lei altri due lunghi anni di sofferenza. Le bombe, il massacro di Merkatale, i regolamenti di conti e, alla fine, gli accordi di Dayton. Una pace scritta sulla carta e una città che non potrà mai più essere la stessa. Perché certe ferite hanno bisogno di generazioni prima di potersi rimarginare, ma la cicatrici, comunque vada, racconteranno sempre di quei giorni.

Mentre, faticosamente, case e palazzi tornano in piedi, è il corpo di Delibasic che non riesce più a rialzarsi. Le compagnie di una vita, alcool e tabacco, la malattia e le ferite che condivide con la città ora presentano il conto. La parabola di Mirza Delibasic si spegne l’8 dicembre 2001, a 47 anni. «La guerra l’ha distrutto più delle sigarette e del tumore», assicura Juan Antonio Corbalan, suo compagno ai tempi del Real Madrid, col quale non ha mai interrotto i rapporti.

Kinde è sepolto nel cimitero di Bare, a Sarajevo, nell’ala riservata alle personalità di maggiore rilievo della storia bosniaca. Un mosaico di tombe e lapidi appoggiato sulla collina, da dove non partono più colpi di mortaio. E il re può finalmente riposare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA