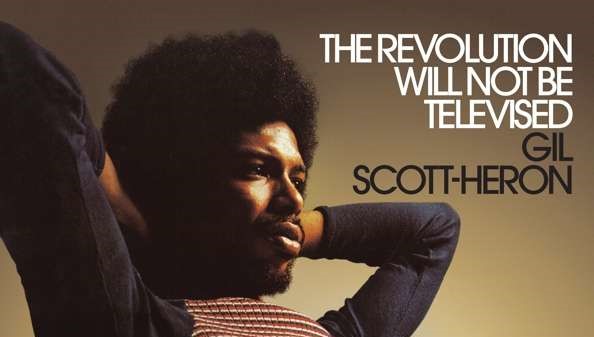

La rivoluzione non sarà in televisione

Il mondo dello sport si schiera, ed è un bene. Ma non accontentiamoci della sensibilizzazione a favor di telecamera.

Il mondo dello sport si schiera, ed è un bene. Ma non accontentiamoci della sensibilizzazione a favor di telecamera.

Vorrei partire dalla fine per scrivere questa riflessione sulle recenti manifestazioni in favore dei diritti umani arrivate da varie latitudini del mondo sportivo.

Dopotutto, perché non dovrei applaudire i campioni che si schierano contro le disuguaglianze e le grandi ingiustizie della nostra era? Perché non dovrei apprezzare questo tentativo di sensibilizzare le masse? Quelle stesse platee che, quotidianamente, sono invece sommerse da messaggi che rilanciano odio e malcelato razzismo.

Allora lo faccio: applaudo, apprezzo, ma non chiedetemi di sbrodolare ammirazione.

– Spoiler Alert – a questo punto il contenuto del pezzo comincia a non essere adatto agli inguaribili romantici dello sport. Idem per rilanciatori acritici di hashtag e nostalgici irredenti dei “bei tempi andati”.

Parto da un presupposto che, approcciandoci a certe tematiche, dovremmo sempre dare per assodato: lo sport professionistico è business, e ogni suo ingranaggio (umano o istituzionale che sia) deve produrre introiti, approvazione e potere.

Non voglio fare filosofia spiccia da bottega. Quella del “signora mia, facile fare i moralisti con i milioni in banca, sono due etti e tre, che faccio, lascio?”. Ma capire i confini del ring in cui ci si muove è necessario per valutare correttamente la realtà delle cose. Quindi sì, sono felice che Norvegia e Germania indossino le magliette con scritto Human Rights, ma sono anche consapevole che, quasi certamente, quelle belle foto scattate prima dei match di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non cambieranno di una virgola la situazione.

Perché la rivoluzione non ci verrà servita dalla tv negli show in prima serata (o dalla trending top di Twitter, a seconda dell’età). Ce lo spiegava, già nel 1971, Gill Scott-Heron nella profetica The Revolution will not be televised, pietra angolare del neonato movimento hip hop americano. E, di cambiamenti, probabilmente qualcosa ne sapeva uno che è figlio del primo giocatore di colore ad indossare la maglia dei Celtic Glasgow, Gil Heron, all’inizio degli anni ’50.

Che non sia imminente una lotta senza quartiere per i diritti dei lavoratori in Medio Oriente, d’altronde, lo conferma la stessa Federazione tedesca, che si è affrettata a chiarire come non ci sia alcuna volontà di boicottare i Mondiali in Qatar. La maglietta era un primo segno da parte della squadra a testimoniare che difendiamo i diritti umani, non importa in quale parte del mondo, e che questi sono i nostro valori». Un manifesto ideologico che, per un cuore di pietra come il sottoscritto, se la gioca con la “pace nel mondo” all’elezione di Miss Radicchio.

Su quella falsariga si attesta anche Lewis Hamilton, che pure la storia dello sport l’ha già fatta ampiamente, e potrebbe quindi decidere di esporsi senza particolari timori reverenziali. In tema di diritti dei lavoratori, Prima del GP di apertura della stagione in Bahrein, il pluricampione britannico ha sì spiegato che «non si dovrebbe andare in certe nazioni divertendosi e ignorando problematiche del genere». Salvo poi ributtare subito la palla dall’altra parte del campo ricordando che, a queste cose, ci deve pensare la F1.

Giusto, anzi, sacrosanto. Anche perché, sennò, qualcuno avrebbe potuto ricordargli che in Bahrein ci va a correre regolarmente da quasi dieci anni. O che lui stesso gareggia con stampato bello in grande sul petto il nome della Petronas, compagnia di stato di quella Malaysia che non è certo un faro nella lotta per i diritti umani. A Kuala Lumpur essere omossessuali è un reato, per esempio.

Quindi, che si fa? Vogliamo il boicottaggio totale? Non sono così ipocrita, e nemmeno così ingenuo. Per due motivi.

Primo, storicamente il “boicottaggio sociale” non ha mai stretto le fila dei democratici. Non ci si è riusciti neppure alla vigilia dei mondiali argentini del 1978, organizzati in casa della dittatura militare e del suo Proceso de Reorganización Nacional. Anche dalla nostra parte dell’oceano le nazioni sapevano, i giornali e i calciatori pure, ma il torneo è andato avanti con praticamente tutti i suoi attori protagonisti fino al suo atto finale. Mentre le madri marciano in Plaza de Mayo, tonnellate di grano attraversano il confine col Perù per garantire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Ecco, su quelle settimane noi italiani dovremmo piuttosto approfondire i legami tra IOR, P2 e Giunta Militare, ma questa è un’altra storia.

Secondo, più pragmatico. Lo sport è da sempre un asset fondamentale nelle strategie di soft power che stati, dittature e potenze economico-finanziare utilizzano per accreditarsi di fronte alla società e fare affari in tutto il mondo. E i grandi eventi, col loro contorno di diritti televisivi e gestione dell’accoglienza, sono la leva principale di queste strategie. Le verità uscite sull’assegnazione dei Mondiali di calcio alla Russia nel 2018 e al Qatar per il 2022, sono lì a dimostrarcelo. I prossimi Mondiali avranno la loro dose di vergogna; sporcizia nascosta sotto il tappeto come fatto per le edizioni precedenti e come probabilmente accadrà pure con quelle che verranno. Gli sportivi professionisti, con le loro prestazioni, lubrificano gli ingranaggi della macchina. Sarebbe quantomeno fuori tempo chiedere loro di scardinare dall’interno un sistema che li ha cresciuti e nutriti fin dall’adolescenza.

Ma allora dobbiamo rassegnarci alle sterili sensibilizzazioni a favor di telecamera? Ad un’eterna riproposizione di #respect e #notinmyname ad uso e consumo dei social? Dipende.

Personalmente, non mi rassegno. Perché c’è ancora spazio d’azione, e ci sono pure gli esempi dai quali trarre ispirazione. Che magari non si accontentano di trenta secondi inginocchiati durante l’inno.

Si tratta però di essere attenti. E selettivi. Non lasciarsi abbindolare dalle dichiarazioni estemporanee e dalle mode del momento. Guardare a chi lavora a lungo termine. Un esempio in grande stile può essere il progetto I Promise School realizzato da Lebron James ad Akron, sua città natale, per garantire un’istruzione adeguata a centinaia di bambini provenienti da situazioni di difficoltà. Penso anche alle tante fondazioni messe in piedi dai campioni di oggi e di ieri. Ma pure da chi stella globale non è mai stato, come la Fondazione Borgonovo o quella di Marco Sguaitzer, entrambe attive nella ricerca scientifica contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Se devo scegliere dei gesti simbolici, poi, preferisco farmi ispirare da atleti che hanno consapevolmente scelto di rinunciare a qualcosa per le proprie convinzioni. Rachid Mekhloufi ad un Mondiale da protagonista ci ha rinunciato, nel 1958, per sostenere l’indipendenza e la nascita della nazione algerina. Peter Norman si sarebbe potuto evitare un bel po’ di oblio se a Città del Messico avesse deciso, lui, bianco, di non alzare quel pugno al cielo assieme a Smith e Carlos.

Prima di chiudere, manca un ultimo tassello: il tifoso. C’è ancora spazio per un suo ruolo attivo in grado di incidere sia nella rappresentazione professionistica dello sport che nella società? Qualcosa che lo allontani dalla prospettiva meramente utilitaristica del cliente finale.

A livello di top club e brand globali, probabilmente gli spiragli sono troppo ristretti. Per chi sta qualche scalino più in basso, invece, sarebbe da chiedere un’opinione in merito ai Bukaneros, i tifosi del Rayo Vallecano che nel gennaio 2017, con la squadra all’epoca in seconda divisione, costringono il club a rinunciare all’acquisto dell’attaccante ucraino Zozulya a causa delle sue simpatie tutt’altro che velate per i neonazisti del battaglione Azov, per gli ultras di estrema destra del Dnipro (dove era stato capitano e aveva giocato una finale di Coppa Uefa) e per varie icone del fascismo ucraino.

Anche qui, per incidere, è questione di essere chiari e, spesso, di rinunciare. A qualche gol, ad una vittoria in più. Pequeño en lo deportivo, grande en sus valores, ci direbbero a Vallekas.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA