Pensione: come calcolarla?

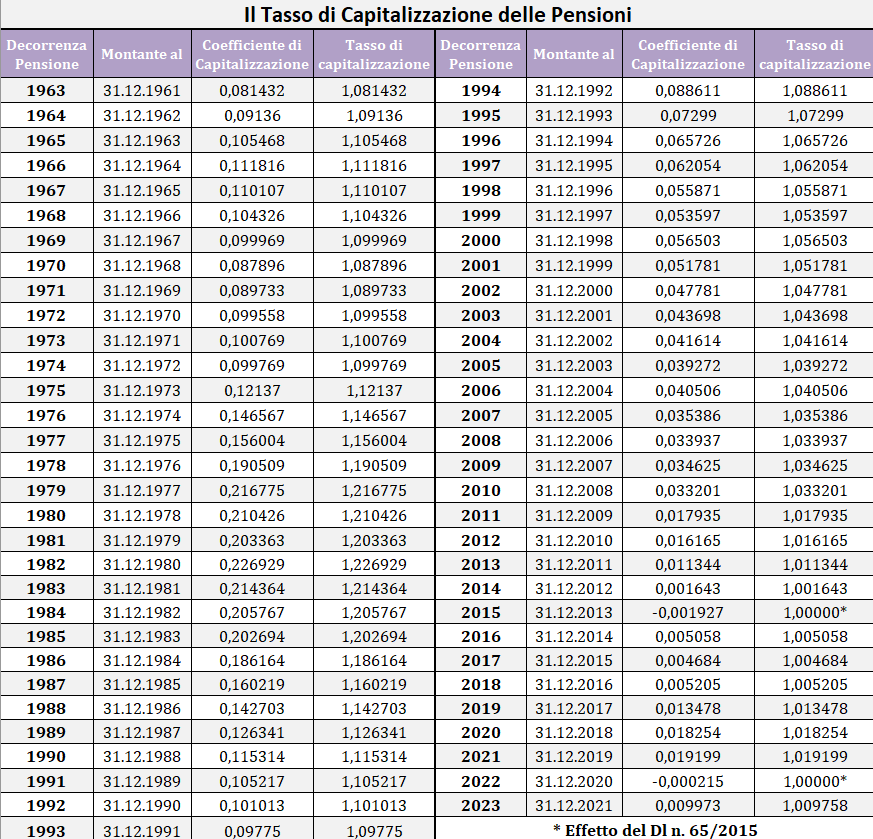

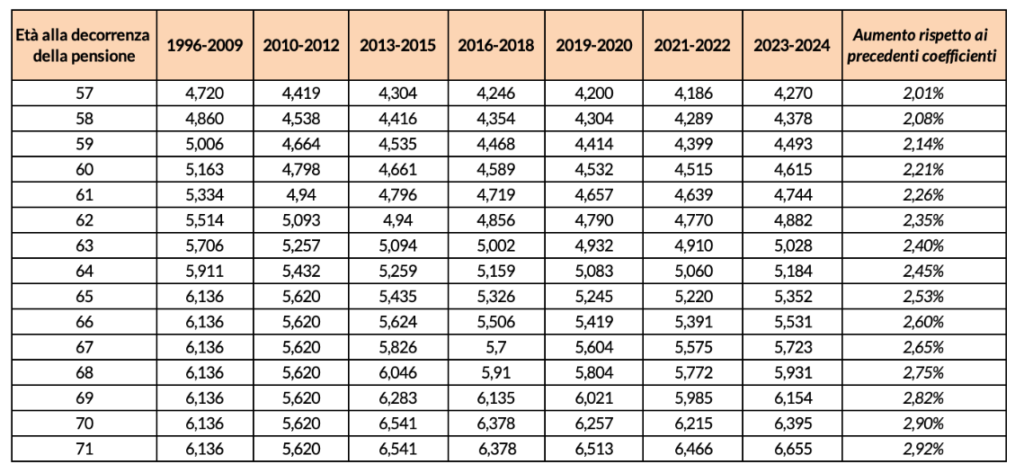

A partire dal 1995, in un dedalo di normative sempre più intricato, il sistema previdenziale italiano è passato dal regime retributivo a quello contributivo. Un metodo di calcolo che conviene allo Stato, un po’ meno ai cittadini