Il carnevale “in giallo” di Daniele Furia

Intervista all'autore de "Il gioco delle maschere", thriller appena pubblicato da Mondadori, ambientato in una Verona festosa e misteriosa.

Intervista all'autore de "Il gioco delle maschere", thriller appena pubblicato da Mondadori, ambientato in una Verona festosa e misteriosa.

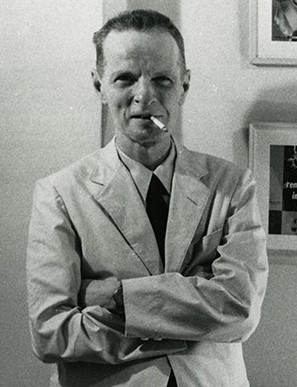

Il carnevale è finito da alcune settimane, ma può continuare a rivivere nella lettura del giallo dello scrittore veronese Daniele Furia. Classe 1976, in passato frontman della rock band Younger Son, Furia si è cimentato ne Il gioco delle maschere (Mondadori) con una storia di omicidi e misteri ambientata fra le strade e le piazze della nostra città.

Il carnevale, periodo in cui si svolge la narrazione, è una delle feste più sentite dai cittadini veronesi, ma al di là dell’aspetto festoso può nascondere un lato più cupo e misterioso. E proprio per indagare questi aspetti l’autore ha scritto un thriller avvicente durante i lunghi mesi del lockdown.

Furia, partiamo dalle origini. Come nasce questo libro?

«Nonostante abbia sempre scritto e questo sia effettivamente il mio sesto romanzo, è il primo che viene pubblicato, specialmente con un editore così importante. Fino a poco tempo fa avevo realizzato solo piccole pubblicazioni con editori locali, alcuni miei racconti erano usciti su “Rivista Letteraria”, mentre altri erano stati inseriti all’interno di diverse antologie. Dopo l’uscita del terzo album con gli Younger Son di qualche anno fa e la fine di quell’esperienza musicale ho cominciato a dare più spazio nella mia vita alla scrittura. Dall’interesse nato, dopo varie vicissitudini letterarie, da parte di Mondadori al mio profilo è nato il progetto di scrivere Il gioco delle maschere.»

Qual è l’aspetto della scrittura su cui si è concentrato maggiormente?

«Se scrivi un romanzo, al di là di certe assonanze e giochi di immagine, che possono essere utili ma anche una trappola per chi scrive, il senso del ritmo per me rimane fondamentale. Se riesci a catturare l’attenzione del lettore e fargli girare una pagina prima che si addormenti, hai vinto. Occorre convincerlo che lo stai intrattenendo con qualcosa che lo porterà da qualche parte, ad affezionarsi a un personaggio o a riflettere sulla situazione narrata, che magari in qualche modo lo chiama in causa. Viviamo un periodo difficile, con tutto quello che sta succedendo fra pandemia e guerre, e intrattenere la gente in modo leggero ma non superficiale è un compito importante.»

Cosa si deve aspettare il lettore da Il gioco delle maschere?

«Questo è un thriller all’americana, dove tutto si spiega, tutto è chiaro. Il lettore per me va messo a suo agio e quando lo si pone volutamente a disagio deve sapere che prima o poi potrà tirare il fiato.»

Nasce prima l’idea di ambientarlo a Verona o l’idea del carnevale?

«Io ho sempre scritto del metro quadrato che calpestavo. Ma non per ambientare nella mia città storie in realtà lontane. No, cerco sempre di approfittare della scrittura per raccontare i caratteri della nostra città, della nostra provincia, con i suoi limiti e le sue grandezze.

I veronesi sono ostinati, orgogliosi, a volte chiusi. C’è in realtà un aspetto negativo e positivo in tutte queste cose. E c’è in ogni tipologia di città. Il mio, quindi, non è un pretesto per parlare solo delle strade e dell’ambiente, ma per cercare di indagare come questo ambiente si rifletta nelle persone o nelle relazioni interpersonali e familiari, che non sono esattamente quelle che trovi a Milano o nel sud Italia.

C’è molto di interessante qui a Verona e quindi non ho mai voluto spostarmi da questa realtà, perché la mia è una ricerca su cosa distingua i veronesi dagli altri o in cosa siano uguali.»

Quali sono state, per lei, le novità più interessanti dell’opera?

«La vera novità per me di questo libro è la protagonista femminile. Un banco di prova in cui mi sono misurato per la prima volta. E non so come sia andata. Di certo, lo ammetto, ho avuto bisogno di aggiungerle una spalla, di creare altre trame, di realizzare, insomma, un po’ di contorno, un contesto in cui sentirmi più al sicuro.»

In base a cosa ha scelto i quartieri e le vie di Verona nel libro?

«Ho voluto creare un percorso funzionale alla storia. Io ad esempio trovo interessante per molti aspetti la zona industriale di Verona. Sono posti abitati da persone e dalla “storia” che esse emanano.

Il lettore vorrebbe sempre leggere della casa di Giulietta o dell’Arena, ma i personaggi che vivono nelle periferie per un giallo possono essere molto più intriganti.

Si deve sempre mettere un carico di autenticità in grado di coinvolgere il lettore, che magari inizialmente viene attirato in modo artificioso dentro una storia, ma poi deve trovare qualcosa che parli al suo cuore. Qualcosa in cui ritrovarsi. Un’immagine da cartolina di solito è bella ma non incide. Si guarda e si passa altrove. Se invece ci si confronta con aspetti anche un po’ dolorosi, che però sono efficaci, allora è più probabile che si voglia vedere dove andrà a finire la storia. Non è mai tempo perso quello passato a riconoscersi in un’opera e a misurarsi con sé stessi.»

Perché il Carnevale?

«È visivamente molto d’impatto. Se si chiudono gli occhi si riesce a immaginare direi piuttosto bene un’ambientazione colorata e caotica come quella del Carnevale.

Per parlare delle tipicità di Verona ho tirato fuori questa idea con cui mi sono scontrato abbastanza malamente all’inizio del lavoro, perdendo molto tempo per farmi convincere che l’idea potesse stare in piedi. Perché in realtà a me, lo confesso, il Carnevale non è mai piaciuto molto e perché inizialmente lo abbinavo solo alla sua atmosfera di grandi mangiate, bevute e poco altro.

Ho, però, cominciato a studiare le sue origini e le sue tradizioni e capire come ci siano al suo interno elementi molto più oscuri rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in superficie. C’è tutto un retaggio di ribellione e sovvertimento dell’ordine che dopo un po’ ho cominciato a ritenere davvero degno di interesse. E da lì a capire che in fondo l’idea poteva funzionare il passo è stato breve.»

Nella scelta e costruzione dei personaggi a chi si è ispirato?

«C’è tutta una mitologia da sfatare su chi scrive. C’è chi dice che il romanzo l’ha scritto in un pomeriggio di pioggia o che quel tal personaggio ce l’aveva in testa da tanti anni. Ecco, il più delle volte non è vero. Di solito uno scrittore ruba. Ruba le idee degli altri o si ispira banalmente a qualcosa o qualcuno che conosce. Poi, a un certo punto della storia, si rende conto che è il personaggio a scegliere la sua strada. Il tutto sta nell’inseguire la verità, che non sta mai dove lo scrittore l’aveva immaginata all’inizio.

L’”organismo vivente” della storia, se i personaggi sono messi bene, ognuno al proprio posto, dopo un po’ va avanti da solo, perché ha degli equilibri che non si possono rompere. I personaggi hanno ciascuno una determinata identità e il vero gioco sta nelle relazioni che si riescono a creare fra di loro. Ecco, più lo scrittore riesce a fare in modo che sia il personaggio a parlargli, e non il contrario, e più viene bene la storia.»

Chi sono i suoi numi tutelari in letteratura?

«Ci sono tanti nomi di autori bravissimi e da cui c’è tanto da imparare. Ma quelli che più mi hanno aiutato a formare il mio modo di vedere un romanzo sono una serie di scrittori americani di pulp novel o crime stories non molto conosciuti al grande pubblico. Penso a Jim Tompson, Frederic Brown, David Goodis.

Poi ce n’è uno che mi ha ispirato e affascinato più di tutti ed è Cornell Woolrich. È un autore che scrive gialli in cui spesso il finale non torna rispetto alle premesse iniziali, con alcune incongruenze che possono lasciare perplessi, ma in realtà non sono importanti. I suoi sono noir, in cui tutto rimane sfumato e in cui non c’è mai una netta separazione fra bene e male, il mistero non sempre viene svelato e tutto viene descritto nel modo più cupo e amaro. Non a caso i suoi libri hanno ispirato Hitchcock e tanti altri registi.»

C’è molta musica nel suo libro: essendo lei un musicista non poteva essere altrimenti…

«È un elemento strumentale alla storia, non incidentale. Se c’è una cosa che detesto sono le citazioni musicali fatte solo per ingraziarsi i fan di questo o quel musicista senza alcuna vera connessione con la storia. Per me ci dev’essere sempre qualcosa che lega quella scelta al resto del plot narrativo, altrimenti mettere dentro l’uno o l’altro brano non aggiunge nulla al romanzo e allora tanto vale non metterlo.»

La massima cura che è stata messa sulla descrizione della città, del carnevale, degli aspetti musicali e molto altro rappresenta un lavoro certosino su ogni singola parola, scelta, inquadratura…

«Si scrivono cento pagine per conservarne dieci, altre duecento per tenerne solo cinque. E via così. Per rispetto nei confronti del lettore, per convincerlo il più possibile di avere un buon prodotto fra le mani, ogni frase deve dire qualcosa. La cosa più difficile dello scrivere è tirar via e lasciare solo quello che serve, l’essenziale, senza girare attorno alle cose. Tutto deve essere efficace e l’opera dev’essere alla fine un prodotto sincero. Quando lo finisci devi poterti guardare allo specchio e dire “ho fatto il massimo”.»

Si è già immaginato il suo libro in versione cinematografica?

«Il problema oggi non è scrivere una storia che possa essere trasposta sullo schermo, ma che possa effettivamente reggere il confronto con ciò che si vede sullo schermo. Il lettore di oggi non è più quello di trent’anni fa, quando vedere Ai confini della realtà rappresentava una figata. Oggi quella stessa serie risulterebbe meno seguita perché c’è una grande inflazione di prodotti di serie, anche molto belli.

Ormai quando si apre una pagina si vuole “vedere” una storia. Oggi un lettore vuole leggere quasi con la “telecamera a spalla” e immaginare la scena come se fosse quella di un film. Ecco, gli scrittori che citavo prima avevano il dono di restituire l’immagine al lettore. Se uno oggi vuole affrontare un libro deve essere gratificato come con un prodotto di intrattenimento più accessibile.»

Non si rischia, allora, che la letteratura insegua il modello Netflix?

«Ovviamente ci saranno sempre molti più spettatori di Netflix che lettori, purtroppo. Io stesso sono un appassionato di cinema e guardo tantissimi film. Ma quando trovo una pagina di un libro che riesce a colpirmi quanto un prodotto audiovisivo, allora so che lì c’è qualcosa in più. Perché oltre alla fantasia dell’autore in quel caso posso metterci anche la mia, con il mio vissuto, i miei canoni estetici e culturali, i miei ricordi e tutto il resto.

Quindi ci sono anch’io nell’immagine che viene creata nella mia mente leggendo un libro, cosa che non può di certo accadere se guardo un prodotto preconfezionato a livello di immagini come un film, dove la fantasia che mi si pone davanti non è la mia, ma solo quella del regista.»

Quali sono le principali difficoltà nel portare avanti un lavoro di questo tipo?

«Scrivere non è un’attività che permette di campare. Ho sempre fatto un altro lavoro, dedicandomi alla musica o alla scrittura di notte o nei ritagli di tempo e nei fine settimana. La cosa importante secondo me è stata trovare una certa regolarità. È un lavoro di pazienza, più una maratona che una corsa dei 100 metri. Ho dovuto darmi una regola negli orari. Anche se alla fine erano solo cinque le righe che venivano fuori dovevo scrivere un po’, tutti i giorni. L’ho fatto per dieci mesi consecutivi, senza sosta.»

Sul suo lavoro ha inciso il Covid e quello che è successo negli ultimi due anni?

«Si, nel rafforzare le mie convinzioni. Cercare di fare qualcosa per cui valesse la pena spendere dei soldi per un prodotto letterario. Il lettore va fatto giocare seriamente. È stato un periodo complicato per tutti e adesso c’è anche la guerra a preoccupare le persone. È vero che un libro rappresenta una cosa infinitamente meno importante rispetto a tutto il resto, ma alla fine può essere qualcosa di necessario, anche per una singola persona.»

Cosa voleva comunicare al lettore con questo suo lavoro?

«Un’opera d’arte è un qualcosa in cui chiunque si riconosce, a volte perché ne è provocato in maniera anche negativa, a volte perché si abbandona a qualcosa che parla al suo cuore. Il mio libro è un prodotto editoriale, non certo un’opera d’arte, ma secondo me un buon prodotto editoriale di alto livello e un’opera d’arte di basso livello dovrebbero arrivare quantomeno a sfiorarsi.

Il libro più che altro è un prodotto di artigianato, non il frutto di un’ispirazione. Chi ha la capacità di scrivere una storia per me ha il dovere di mettersi al servizio di una casa editrice e soprattutto del pubblico. Se nel far questo riesce a veicolare che oltre all’intrattenimento c’è anche un cuore o qualcosa di più profondo e autentico, allora è stato fatto un buon lavoro.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA