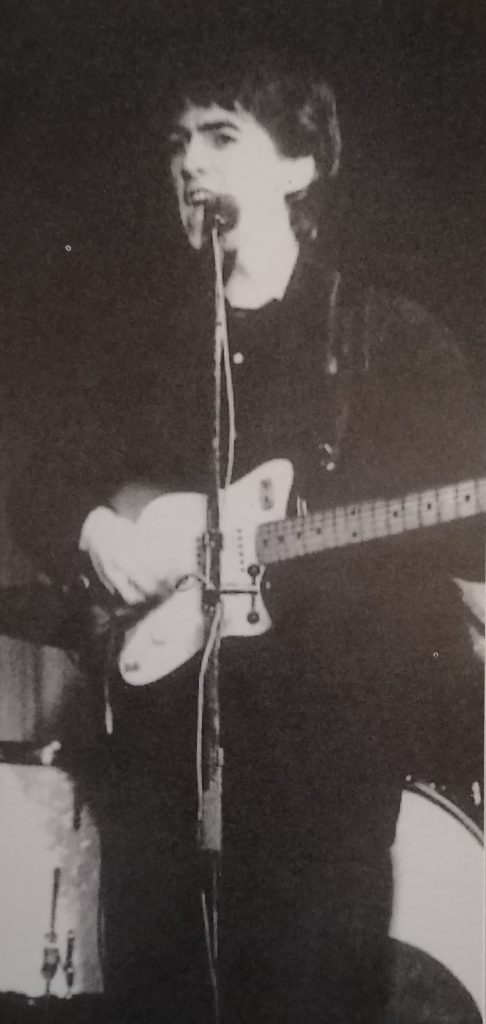

Here comes the sun, George

Sono passati 20 anni dalla morte di George Harrison: un artista che, dopo la parentesi dei Beatles, si è caratterizzato come uno tra i talenti più poliedrici del suo tempo.

Sono passati 20 anni dalla morte di George Harrison: un artista che, dopo la parentesi dei Beatles, si è caratterizzato come uno tra i talenti più poliedrici del suo tempo.

Nel finale del film Living in the Material World l’ultima moglie, Olivia Trinidad Arias, afferma che la stanza dell’ospedale, nel momento in cui il marito si spegneva per un cancro al cervello, si riempì di luce; una sorta di ascensione mistica accaduta oramai ben 20 anni fa, il 29 novembre 2001. Questo aspetto spirituale della vita di George Harrison, il suo amore per la cultura indiana, il suo essere aperto a collaborazioni artistiche nell’ambito della world music (ben prima di Peter Gabriel e Paul Simon) anche per l’amicizia col maestro di sitar Ravi Shankar è noto. Non è un caso se Harrison è, tra le tante cose, l’autore di hit come My Sweet Lord o di dischi come Living in the Material World, di eventi come il The Concert for Bangladesh (1971) o il fondatore della Material World Charitable Foundation, una fondazione per la beneficenza.

Ma George Harrison, il più giovane dei Beatles, è stato anche molto altro: un uomo con miriadi di interessi e idee che, una volta libero dai Beatles, poteva finalmente dare forma ai suoi desideri.

Dopo l’avventura coi Beatles, sforna una serie di dischi di grandissimo livello (anche commerciale) come All Things Must Pass (1970: un album triplo!), Living in the Material World (1973) e, dopo una serie di dischi minori e passaggi a vuoto, Cloud Nine (1987). Tuttavia, una volta mostrato al mondo cosa avrebbe potuto dare ai Beatles se il duo Lennon-McCartney gli avesse lasciato più spazio, Harrison comincia ad arrancare sulla scena musicale. Si chiude presto la parentesi da pioneristico esploratore delle potenzialità tecniche della musica con il sintetizzatore moog e progetti innovativi come la colonna sonora per il film Onyricon (Wonderwall Music) e il disco solo strumentale Electronic Sound (recentemente apprezzato da Tom Rowlands dei The Chemical Brothers).

Non si spegne mai, invece, il suo amore per la musica indiana che, come detto, fa di Harrison un precoce esponente della world music. Già i Beatles, nei loro album, avevano ospitato queste sonorità (come il sitar, suonato da George in Norwegian wood) ma è dopo il ’67 che troviamo brani come The Inner Light e addirittura, attraverso la Apple Records e sempre su sua ispirazione, un intero disco del progetto Rahda Krsna Temple (1971), suonato da veri monaci e con pure una hit nella classifica inglese, Hare Krishna Mantra.

Non aveva, infatti, un progetto politico/culturale/artistico dirompente come la coppia Lennon/Ono nella New York dell’amministrazione Nixon, né era una perfetta macchina da live come Paul McCartney; già, anzi, si era dimostrato molto riluttante al Rooftop Concert dei Beatles (gennaio 1969), ma è soprattutto dopo il tour negli USA nel 1974, reso complicato dalle critiche, da una laringite e un largo uso di stupefacenti, che il nostro baronetto prende progressivamente le distanze dai concerti. Il suo lavoro si fa sempre più autocratico: fonda una propria casa discografica, la Dark Horse Records e registra a casa sua, nella magica residenza di Friar Park (dove cura spesso anche il suono dei dischi dell’amico Ringo Starr).

La vena compositiva si inaridisce progressivamente dopo questa esplosione quasi bulimica, anche perché il suo talento si disperde in mille progetti e attività. Innanzitutto, il giardino di Friar Park, a cui lavorerà fino all’ultimo come un indefesso giardiniere (di qui anche la copertina di All things must pass), ma pure come attivo benefattore e poi produttore cinematografico con la HandMade Films grazie alla quale il mondo ha potuto godere di un capolavoro indiscusso come Brian di Nazareth dei suoi amici Monty Python; la passione per il cinema peraltro finanziariamente lo porta quasi al disastro quando divenne co-produttore dello sfortunato Shanghai Surprise (1986) con Sean Penn e Madonna (che vinse il Razzie Awards).

In effetti, l’aspetto spirituale della vita di George, il suo interesse profondo per la religiosità indiana che lo spingerà persino a dibattere in eventi televisivi sul suo rapporto col cristianesimo nell’Inghilterra degli anni 60/70 si scontra con un altro lato della sua personalità, più cupo, oscuro e che si esprimeva in un rapporto difficile con la notorietà e con gli altri ex Beatles, tra riavvicinamenti (rari) e rancore. Un aspetto quest’ultimo che lo porterà, per esempio, a incidere uno dei suoi assoli con lo slide più riusciti per How Do You Sleep?, brano di John Lennon dell’album Imagine che è un durissimo attacco a Paul Maccartney e, di contro, a mantenere un ottimo rapporto con Ringo (e soprattutto, si sussurra, con la moglie di Ringo, Mary Cox) tanto da regalargli It Don’t Come Easy, canzone che rimarrà tra i più grandi successi del batterista dei Beatles. Harrison poi alterna momenti di isolamento a uno stile di vita decadente e dispendioso che lo mette in relazione con belle donne, personalità e campioni dei campi dell’arte e dello sport più disparati, fino all’amicizia con il campione di formula uno Jackie Stewart, con cui condivide la passione della Formula 1 e delle corse.

Alla fine degli anni ‘80, ormai scomparso Lennon e mentre McCartney continua a macinare album e concerti anche dopo la parentesi con gli Wings, George riscopre la voglia di fare musica e soprattutto di suonare con gli amici. Ecco dunque il geniale progetto del supergruppo dei Traveling Wilburys con i fidati sodali Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison e la vacanza musicale lautamente retribuita del tour in Giappone con Eric Clapton, dove a spese del ricco pubblico del Sol Levante porta una banda di musicisti di prim’ordine (tra cui Phil Collins e il bassista Mark King) per delle performance francamente imbarazzanti.

Cosa rimane oggi della sua esperienza? Molto poco, in realtà; la sua musica è specchio di un gusto riferibile a un periodo storico definitivamente concluso; la mistica tensione per l’assoluto espressa nei testi è stata spazzata via dalla storia insieme ai sogni di libertà e uguaglianza degli anni ’70 e non gli ha giovato nemmeno una rilettura del suo percorso esistenziale quasi da racconto agiografico alla Jacopo da Varagine. Non ha mai avuto, d’altronde, la determinazione e la prolificità di McCartney né la ruvida capacità di Lennon di incarnare le battaglie del suo tempo: ha semplicemente cercato di esprimere il proprio talento in tutte le sue forme e di fare la pace con se stesso che, in fondo, per ciascuno di noi è l’unica battaglia che conta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA