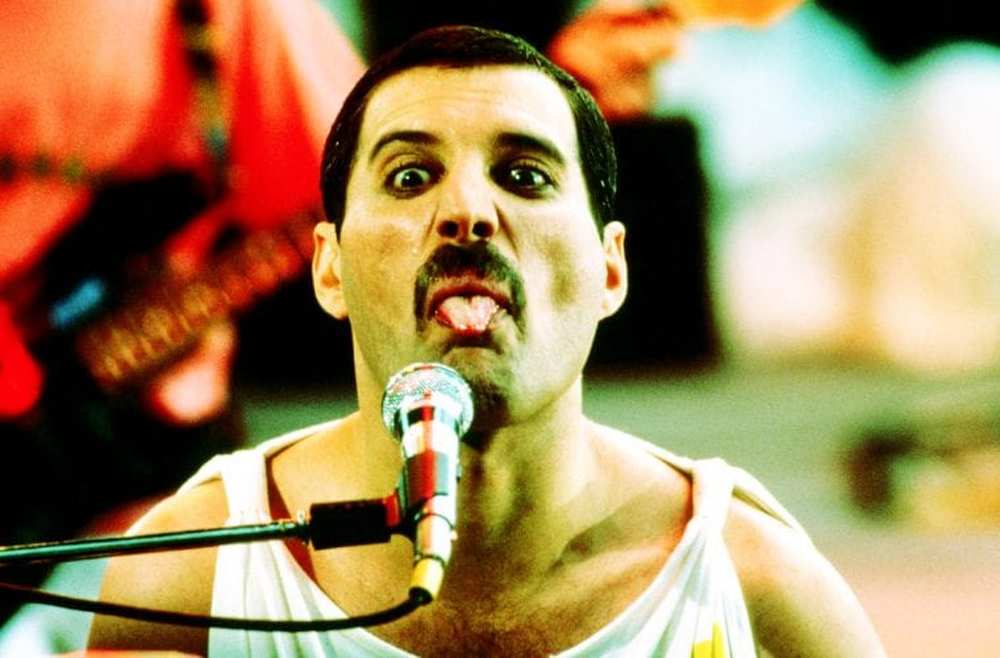

Freddie Mercury: is this the real life?

L'icona, la persona privata, il frontman leggendario: cosa ha rappresentato Freddie Mercury e cosa ci resta?

L'icona, la persona privata, il frontman leggendario: cosa ha rappresentato Freddie Mercury e cosa ci resta?

Sono passati trent’anni. Avevo 11 anni quando Freddie Mercury ha lasciato questo piano dell’esistenza per trasformarsi, probabilmente, in una frequenza della radiazione cosmica a cui gli astronomi di tutto il mondo, collegati in cuffia ai rispettivi telescopi, ancora oggi reagiscono con un «Whoa! Quella radiazione sa il fatto suo!».

Sono passati trent’anni. In cucina avevamo ancora la televisione in bianco e nero. La sera del 24 novembre 1991 sto cenando con la mia famiglia quando il TG1, o chi per esso, riporta la notizia: è morto Freddie Mercury, leggendario cantante dei Queen. Aveva 45 anni ed era malato di AIDS. Sento immediatamente mio padre imprecare, mi giro e chiedo «Chi era?». Sono stato un fan dei Queen sin da allora.

Il che è un vero peccato, a pensarci bene. La cassetta di Greatest Hits circolava in auto da un pezzo e la ascoltavamo spesso, ma non mi ero mai chiesto prima chi fosse quel tizio che cantava «Is this the real life?». Fu solamente dopo la morte di Mercury che iniziai a esplorare il loro catalogo e ad appassionarmi alla loro musica. A posteriori si rischia sempre di dare troppo significato alle cose, ma se ci ripenso adesso non mi stupisco di essere diventato un fan dei Queen. All’epoca ero un bambino strano, timido, impacciato e insicuro, che viveva più nella sua testa che nel mondo esterno. La musica dei Queen, così estroversa, pomposa e sopra le righe, era forse per me una sorta di sfogo.

Non credo sia nemmeno un caso il fatto che, nella vita di tutti i giorni, Freddie Mercury fosse come me: un timido che amava circondarsi solamente di persone care e diffidava degli estranei. La sua personalità pubblica, il frontman capace di tenere centinaia di migliaia di persone sul palmo di una mano, era appunto solo una costruzione, un alter ego. Uno sfogo.

Mercury, al secolo Farrokh Bulsara, nato a Zanzibar da genitori di etnia parsi, era una persona molto riservata. Rilasciava pochissime interviste, non si è mai associato in vita a cause legate al movimento LGBT, non parlava praticamente mai del suo orientamento sessuale e, negli eventi pubblici, spesso manteneva una certa distanza da Jim Hutton, suo compagno dal 1985 alla morte. Erano altri tempi, ammettere di avere una relazione con un uomo poteva avere ben altre ricadute. Gli atti omosessuali tra individui adulti erano stati depenalizzati nel Regno Unito solamente nel 1967, e questo va ricordato se vogliamo capire il contesto in cui Mercury si era formato.

Freddie Mercury era un uomo di poche parole. Non amava i grandi discorsi. A un giornalista che gli aveva chiesto se le rock star avrebbero dovuto usare il loro potere per cambiare il mondo, lui rispose: «Lasciatelo fare ai politici». Mercury era piuttosto un uomo d’azione. Era con le sue performance, con i suoi look glam, metrosessuali, pansessuali, comunque vogliate definirli, che mostrava al mondo chi fosse veramente. John Marshall di Gay Times ha scritto: «Era come se Freddie Mercury dicesse al mondo: “Sono quello che sono. E allora?”. Questo di per sé per alcuni era un’affermazione». Mercury fu anche criticato, a posteriori, per come aveva evitato di parlare della malattia all’apice della pandemia di AIDS. Forse, si diceva, se Freddie avesse usato il suo palco (metaforico, all’epoca già i Queen avevano smesso di suonare dal vivo) per parlare del problema, molti lo avrebbero ascoltato.

Anche in questo caso, però, la privacy ebbe il sopravvento. Nel comunicato ufficiale, diffuso appena 24 ore prima della sua morte, Mercury disse: «Ho preferito mantenere questa informazione privata per proteggere la privacy dei miei cari». Aggiungendo: «La mia privacy è sempre stata molto importante per me e sono famoso per non concedere molte interviste. Vi prego di capire che questa politica proseguirà».

Freddie Mercury era quello che era. Era un cantante con un’estensione vocale di quattro ottave. Un ottimo pianista che non sapeva leggere le note. Un performer a tutto tondo, in grado di coinvolgere il pubblico in un rito collettivo catartico. Un artista e uomo sensibile, forse anche fragile. Un festaiolo amante degli eccessi. Freddie Mercury era tante cose, ma di certo non era noioso. Sono passati trent’anni, e Freddie Mercury è ancora Freddie Mercury: un’icona non solamente della musica rock, ma della cultura pop in generale. Di lui esistono statue, riproduzioni in cera. I suo baffi sono patrimonio dell’UNESCO.

Mi stupisce sempre che, in un mondo così diviso, in cui razzismo, omofobia e una generale paura di tutto ciò che è diverso, stravagante, non allineato, Freddie Mercury – indiano, immigrato, gay – sia diventato una tale icona. Ho conosciuto persone omofobe e razziste che hanno amato la musica dei Queen senza mai capire che Freddie rappresentava categorie umane che loro disprezzavano. Forse l’unicità di Mercury lo fa percepire come qualcosa di astratto, slegato dalla contingenza. Un’eccezione da amare per quello che è, senza farsi troppe domande. D’altro canto lui ha combattuto per tutta la vita affinché la sua musica e la sua stage persona non venissero offuscate da alcun messaggio superiore. It’s only rock and roll. Il resto, «lasciatelo ai politici».

Eppure un po’ ci resto sempre secco. Come quando rifletto sul fatto che intere generazioni sono cresciute guardando Star Trek, senza capire che quell’alieno verde che c’è in quell’episodio là rappresenta tutti i rifugiati, le vittime di violenza, discriminazione, genocidi, le stesse che magari oggi tu, che hai il cofanetto di The Next Generation nella libreria, vorresti tenere fuori dai confini europei. Tutto questo la dice purtroppo lunga sul fatto che i diktat culturali, i preconcetti e pregiudizi radicati nella nostra sfera famigliare e sociale, sono durissimi a morire. Il salto logico per liberarsene è minuscolo eppure gigantesco.

Ma sto divagando. Forse quello che volevo dire è che, sì, purtroppo la musica e l’arte non possono cambiare il mondo. Ma magari possono cambiare le singole persone, farle sentire meno sole, permettere loro di dire cose che non direbbero mai a voce alta. E forse che, come infine Freddie Mercury ci ha insegnato, magari controvoglia, sono le azioni che contano.

Sono passati trent’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA