Di gnocchi, patate e altri erotismi

Verona e la sua centenaria tradizione del venerdì gnocolar.

Verona e la sua centenaria tradizione del venerdì gnocolar.

Verona non ha sinonimi, solo contrari. I veronesi sono quel popolo che, se il resto del mondo fa una cosa, la fanno diversa; sono così, li ami o li ammazzi. Uno sveglio come Catullo rimase per sempre in sospeso tra i sentimenti, tanto da scriverci un carme. E Dante collocò i veronesi in un girone infernale, poi eliminato dall’editore (si dice vicentino), definendoli «bruti che nel comun intercalare / con gesto truce e financo creativo / assommano divinità abbestie rare / e tal composto fan da punto esclamativo».

Gente così cosa ti può combinare col carnevale? Il veronese, con la pazzia al potere, dà il meglio di sé: si inventa il più antico bacanal d’Europa, con una sfilata imponente di carri da tutti i quartieri cittadini, ma non nell’ultimo giorno, come sembrerebbe normale, bensì qualche giorno prima. Lasciamo il mardi gras a New Orleans e al resto del mondo, a Verona è “grasso” ogni giorno e noi festeggiamo el vènardi gnocolar.

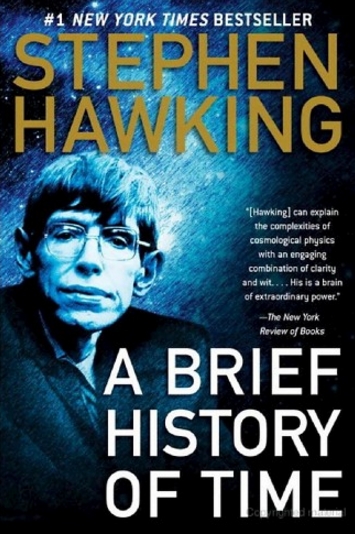

Uniamo infatti la Istoria Veronese del Dalla Corte alla vera forza motrice dell’Universo, scrivendo il capitolo sfuggito a Hawking nel suo Storia breve del tempo. Si racconta di una carestia che colpì la città, a causa del’inquieto Adige, di tumulti popolari placati dal facoltoso medico Tommaso da Vico, che evitò un assalto ai forni regalando beni di prima necessità e lasciò in eredità di perpetuare una distribuzione ai poveri l’ultimo venerdì prima della Quaresima, in dialetto el vènardì consolàr.

Era quindi giorno di consolazione, di gioia e festa grande prima dei 40 giorni di buio, digiuno e astinenza. Da consolàr a gnocolàr il passo è breve e non serve forse spiegarlo, visto che le consolazioni del povero vengono dai prodotti della terra come dal calore morbido del talamo. Venerdi della gnocca consolatrice, insomma; i veronesi sono riusciti a dare al miracolo della vita una ricorrenza ufficiale e a farla pure benedire dalla Chiesa. Siamo matti ma le cose sappiamo farle bene.

La storia del carnevale si intreccia da subito con la patata, appena importata dalle Americhe; un tubero tosto, resistente, che si nasconde sotto terra e va conquistato con le carezze e sporcandosi le mani, prima di finire sulla nostra tavola. Patata e gnocco sono l’esempio di come due cose totalmente indipendenti, che possono stare benissimo da sole, se combinate producono un risultato che fa innamorare, che si scioglie contro il palato in eterno godimento.

Oh mamma, ho scritto veramente i gnocchi? In direzione ostinata e contraria al sussidiario di terza elementare e le consonanti capricciose, io scelgo, nel pieno possesso delle mie facoltà, di stiracchiare la grammatica. Un po’ perché sono veronese, quindi matta, ma anche per una questione di udito selettivo: la cacofonia della “gl” seguita dalla “gn” non la posso proprio sentire, la lascio ai moltissimi gnegnegnè di questo mondo, non a caso così definiti.

Ma torniamo al gnocco, la cui storia millenaria trova radici in tutta Italia, con i comuni a rivendicarne la paternità. Ma el gnoco sfugge al campanilismo, è patrimonio dell’umanità. Non so tutte le storie che ne raccontano le origini, conosco e vi racconto la versione pratica, contadina, terrena; quella della mia nonna Lina, che l’ha avuta da sua nonna.

«Sulla tavola dei signori, la pasta si fa con farina acqua e uova – raccontava, mentre insieme preparavamo l’asse di legno e i pochi ingredienti – in quella dei poaréti ci son solo farina e acqua e, quando è scarsa la farina, si allunga con le patate.»

Come per tutte le ricette, esistono varianti da regione a regione, ma anche nella stessa città e, con effetti devastanti, tra nuora e suocera. Chi ci mette un uovo, chi aggiunge sale all’acqua e chi nell’impasto, chi finisce con una spolverata di grana e chi di noce moscata. Unico comune denominatore, la patata: meglio se è giovane, con la buccia sottile e liscia, e un profumo di terra bagnata. Ma se hai per le mani una patata raggrinzita e un po’ molliccia, mica vuoi buttarla. Anzi sì, buttala in acqua, salata e bollente, per una ventina di minuti.

Le patate vanno sbucciate appena tolte dal fuoco, scottandosi le dita: la mia nonna – erudita malgrado la seconda elementare – diceva ogni volta che se provi l’inferno, poi ti sembra più bello il paradiso. La cucina diventa una linea industriale, dove ognuno ha un compito ben preciso: uno sbuccia, l’altro schiaccia e prepara la montagnola sull’asse di legno; la nonna mette le mani nell’impasto caldo e comincia una serie ipnotica e lenta di movimenti, come una risacca, aiutata dal bocia che aggiunge farina a richiesta, sempre un grammo di troppo. Quando il pagnottone è giudicato degno, con tanto di pizzicotto per assaggiare, comincia la seconda fase: si stacca un pezzo e lo si rotola sul tavolo, facendogli cambiare forma sotto i palmi; la patata è morbida e cedevole, si lascia maneggiare anche dai più imbranati.

È il turno dei bambini, che prendono in carico le bisce di gnocco con una sorta di balletto: uno taglia, l’altro passa alla grattugia e il piccolo li mette sui canovacci in file ordinate, così è più facile contarli alla fine (passaggio fondamentale, la conta, che dà la vera misura del lavoro).

Molti saltano il passaggio in grattugia, per fretta, ma è proprio lì che si forma nei gnocchi da un lato la pancia rugosa e rotonda e dall’altro il buchino segreto pronto ad accogliere. Dopo essersi cotta in ammollo e le manipolazioni, dopo aver cambiato forma e consistenza, con quell’ultimo gesto distratto la patata si arrende definitivamente al gnocco. Che si riempia di ragù, quel buchino, o di sugo di pelati o anche solo di salvia fritta nel burro, non cambia la sensazione di pienezza e dolcezza che resta in bocca. Un orgasmo organolettico che lascia con un sorriso beota sulla faccia e la voglia di averne ancora.

PS

Buon vènardi gnocolàr, matti di ogni dove. Come direbbe il sommo poeta Berto, «Eco qua, mondo pitòco, la gran cabala del gnoco!».